"Menurut Allah, umurmu sudah tertulis di dahimu."

Pepatah Arab"Duduklah di sarang lebah dan katakana itulah nasibmu."

Pepatah Arab lainnya[1]

Tanggal 11 September 2015. Sebuah crane bangunan terjatuh di Masjid Agung Mekah. Insiden itu menewas 114 orang serta melukai 394 orang. Setelah peristiwa mengerikan itu terjadi, imam masjid tersebut, Abdul Rahman Al Sudais langsung mengunjungi para korban yang terluka. Ketika bertemu setiap korban dia pun mengatakan kepada mereka, "Ini kehendak Allah" [2]

Terlepas dari terulang-ulangnya Aksi saling dorong dan bencana lain selama ibadah Haji tahunan sudah berulangkali terjadi. Meski demikian, ribuan orang tetap saja naik hahi. Banyak pengkritik mengatakan Pemerintah Arab Saudi seharusnya lebih banyak bertindak untuk mencegah tragedi-tragedi seperti ini, tetapi pihak Arab Saudi kerapkali menanggapinya dengan merujuk kepada "Kehendak Allah." |

Insiden yang sama juga terjadi Februari 2004. Setelah aksi saling dorong yang menewaskan sedikitnya 244 jemaah haji di Mina, sebuah kota dekat Mekkah, Menteri Urusan Haji Arab Saudi, Iyad Madany dengan bahasa yang bertentangan menanggapi: "Semua upaya pencegahan dilakukan untuk mencegah insiden semacam ini, tetapi, inilah kehendak Allah." [3]

Dan ketika Juli 1990, para jemaah haji jatuh dari sebuah jembatan di atas kerumunan massa di Jalan Lintas Mu'aysim, kepanikan pun berlanjut. Akibatnya, sekitar 1.400 haji kehilangan nyawa sia-sia. Meski demikian, Raja Fahd (berkuasa 1985–2005) tidak dianggap bertanggung jawab atas konstruksi jembatan yang salah atau meminta maaf kepada keluarga korban. Sebaliknya, dia pun menghubungkan peristiwa itu sebagai "kehendak Allah yang tidak bisa dihindari."[4]

Pandangan Arab Saudi dan Iran

Para pemimpin Saudi menanggapinya sebagai orang-orang fatalis---artinya orang-orang yang menunggu perubahan terjadi "tanpa melakukan apapun agar bisa terjadi perubahan ini." Atau meyakini bahwa apa yang akan terjadi, terjadi, tak peduli apa pun yang orang lakukan. Tepatnya, pandangan itu sesuai dengan kepercayaan umat Muslim terhadap maktub (Bahasa Arab yang artinya "Sudah tertulis") dan qisma (Bahasa Arab yang artinya, nasib yang ditentukan Allah" [5] atau "porsi nasib, baik atau buruk, yang secara khusus dibagikan dan ditakdirkan kepada setiap orang"). [6]

Pantas dicatat bahwa fatalisme pertama-tama digunakan secara negatif, hanya menjelaskan apa yang tidak didambakan seseorang. Pernyataan "sudah tertulis" membenarkan para petani gagal mempersiapkan diri menghadapi musim panas, orangtua karena diserang penyakit polio atau pedagang karena terjadi kebakaran. Bagaimanapun, para pejabat Arab Saudi tidak memohon kehendak Allah, untuk katakan, menjelaskan berlimpahnya penyedotan cadangan minyak yang murah di kawasan itu.

Tetapi para pejabat Arab Saudi tidak mengakhiri kisah ini. Para pemimpin Iran yang tidak kalah sucinya menolak fatalisme itu dengan omelan getir. "Ini bukan kehendak Allah," Presiden Ali Akbar Hashemi Rafsanjani menanggapi Raja Fahd dengan mengatakan, "ya gempa bumi memang cocok dengan penjelasan tentang "kehendak Allah yang tidak bisa ditolak" tetapi bukan sebuah jembatan buatan tangan manusia yang runtuh. [7] Ketua Pengadilan Iran, Ayatollah Mohammed Yazdi, mencemooh pernyataan Fahd ketika media Iran berlomba-lomba mengejek pihak berwenang Saudi. Kayhan International menunjuk adanya niat jahat di balik peristiwa itu. Lembaga itu bahkan menyebutkannya "bukan kejadian tetapi aksi pembunuhan massal," [8] lalu mengajukan pertanyaan apakah tragedi itu kehendak Allah atau kehendak Setan yang Agung (misalnya, Pemerintah AS). [9]. Sebuah editorial dalam Harian Resalat, mengungkapkan sikap tidak puas Kaum Shiah yang sudah berlangsung turun-temurun kepada kaum Sunni, sehingga mengejek seluruh bangsa itu sebagai terjebak dalam fatalisme:

Fahd menghubungkan kejadian yang timbul akibat kejahatan, ketidakmampuan dan inefisiensinya kepada "kehendak ilahi." Karena itu dia mengatakan bahwa "mereka beruntung bisa meninggal dunia di tempat suci ini karena waktu mereka sudah tiba dan mereka bisa saja meninggal dunia di tempat yang najis (?!). "Peristiwa ini mengingatkan orang pada "fatalisme" dalam filsafat yang dirancang oleh para ulama pengadilan kerajaan guna membenarkan kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin Muslim yang rusak sepanjang 1.400 tahun [sejarah Muslim] [10]

Lalu, dalam pandangan pemimpin Iran, fatalisme merupakan sarana yang diciptakan para tiran Muslim yang hanya tertarik pada diri sendiri, bukan kepada sesuatu yang melekat pada agama.

Menanggapi serangan ini, jurubicara Pemerintah Saudi menjawab lemah dan ketus: "Apakah ada manusia sejak penciptaannya mampu mencegah waktu kematiannya yang sudah dikehendaki Allah dan diukirkan pada kitab abadi? Itu kehendak Allah. Pertimbangan dan keputusanNya tidak bisa ditolak." Pihak Saudi bahkan menegaskan bahwa pihak-pihak yang memperjuangkan penjelasan manusiawi atas bencana jembatan "tidak percaya kepada kehendak Allah."[12]

Antagonisme antardua negara mayoritas Muslim dengan penguasa Islamisnya itu memunculkan persoalan yang lebih luas: Apakah kaum Muslim jelas-jelas lebih fatalistis daripada kam non-Muslim? Atau adakah fatalism hanya sekedar permintaan maaf yang menyenangkan, seperti yang diklaim oleh Teheran, "guna membenarkan kejahatan?" Atau barangkali itu merupakan stereotip kaum Orientalis?

Perdebatan filosofis dan teologis

Pertanyaan seputar manusia mengendalikan nasibnya menjadi perdebatan filosofis semenjak Yunani kuno. Dilemanya seperti ini: Jika manusia punya kemampuan untuk membuat keputusan, maka ia mengurangi kekuasaan universal Allah. Tetapi jika Allah membuat semua keputusan, maka manusia tidak ber tanggung jawab terhadap perbuatan mereka sendiri, menegasikan konsep seperti keadilan dan hukuman.

Kontroversi ini berkembang subur selama masa Islam klasik ketika para pemikir filosofis dan teologis mengemukakannya. [13]. Ada dua aliran pemikiran Islam penting berkembang: Aliran Qadariya dan Aliran Jabriya. Aliran Qadariya mengungkapkan perlunya kehendak bebas. Aliran Jabriya meyakini bahwa tindakan Allah dilakukan melalui manusia dan manusia tidak bisa menolak.[14]. Dalam bentuknya yang paling radikal, (diajukan oleh sebuah sekte awal bernama Yahmiya), pendekatan yang belakangan (Jabriya) meyakini bahwa manusia bertindak "hanya secara metaforis, seperti matahari "bergerak" dalam jalur peredarannya."[15] Sejarahwan Bernard Lewis menanggapi argumentasi ini dengan sebuah analogi:

Dalam perdebatan besar antarteolog Musim seputar persoalan predestinasi atau kehendak bebas, [catur dan permainan back gammon] kerapkali berperan sebagai simbol sekaligus prototip. Apakah hidup itu sebuah pertandingan catur, tempat para pemain mempunyai kesempatan pada setiap gerak langkahnya, ketika ketrampilan dan pandangan ke depan bisa membuatnya sukses? Ataukah ia lebih sebagai backgammon, di mana sejumlah kecil ketrampilan mungkin bisa mempercepat atau menunda hasilnya, tetapi hasil akhirnya ditentukan oleh lemparan dadu berkali-kali? [16]

Peneliti As'ad Abu Khalil mencatat bahwa "tidak pernah ada pandangan yang monolitik tentang predestinasi dan kehendak bebas dalam Islam. Nyatanya, pertanyaan mendasar terkait dengan tanggung jawab Allah dan manusia untuk bertindak menjadi persoalan utama dalam banyak skisma pemikiran Islam." [17]

Perdebatan ini berlanjut hingga kini[18] dan berdampak pada munculnya sastra lapis kedua yang penting. Misalnya, ada buku menganalisis topik kecil tentang "konsep nasib dalam dunia Arab seperti terefleksi dalam sastra modern Arab." [19] Tetapi perdebatan ini tidak menjadi topik di sini. Lebih dari itu, pertanyaannya adalah: Apakah kaum Muslim lebih fatalistis dibandingkan kaum non-Muslim?

Menemukan Fatalisme

Banyak kaum non-Muslim menemukan bahwa kaum Muslim meyakini ada nasib yang tidak bisa diubah yang sudah dipetakan sebelumnya. Berikut ini beberapa contoh yang terkenal:

Pada 1810, Louis de Corancez, seorang pelancong Perancis bepergian ke Arab Saudi. Ia menulis bahwa bangsa –bangsa timur "senantiasa puas dengan situasi mereka saat itu" karena "mereka benar-benar pasrah". Kesimpulan itu dilihat Corancez sebagai "kualitas watak mereka yang berbeda.[20]. Ketika menulis pada 1836, seorang etnograf Inggeris kenamaan tentang Mesir, Edward Lane, menemukan hal yang sama:

Terpengaruh oleh kepercayaan mereka terhadap predestinasi, maka pada waktu-waktu yang tidak pasti yang sulit, manusia memperlihatkan, sikap sabar yang sangat luar biasa. Dan setelah peristiwa itu lewat, muncul sikap pasrah dan tabah yang nyaris mengarah kepada sikap apatis... Sementara umat Kristen menyalahkan diri sendiri atas peristiwa apapun yang tidak menyenangkan, yang dia pikir dibuatnya sendiri atau yan mungkin dia hindari. Hal itu memungkinkan kaum Muslim bisa menikmati ketenangan berpikir yang luar biasa di tengah semua perubahan hidup... Kepercayaan yang sama pada predestinasi menyebabkan kaum Muslim sama sekali tidak punya pandangan soal tindakannya pada masa datang atau terhadap peristiwa apapun pada masa datang. [21]

Inggeris menemukan kepercayaan terhadap predestinasi yang sangat khas Muslim, sehingga kata yang berasal dari Arab-Persia dan Turki, kismet pertama kali digunakan dalam Bahasa Inggeris pada 1849 untuk mengartikan "nasib, keuntungan" Pementasan musik Broadway pada 1953 bernama Kismet, yang muncul dalam bentuk fiksi tentang Kota Bagdad, berkisah tentang para penyair dan kalifah. Lirik salah satu lagu itu meratapi: "Nasib! Nasib bisa menjadi jebakan dalam langkah kita/Cangkir pahit air matamu/Anggurmu yang penuh rasa marah." |

Karena khas Muslim, maka sebuah kata yang berasal dari pengaruh Arab-Persia dan Turki, kismet, Bangsa Inggeris gunakan dalam bahasa Inggeris pada 1949 untuk mengartikan "nasib"

Catholic Encyclopedia yang paling otoritatif pada tahun 1907-12 menjelaskan bahwa konsep Muslim tentang Allah beserta "kecenderungan Oriental untuk tidak terlampau mementingkan individualitas manusia mengarah kepada adanya "teori predestinasi yang diduga mengarah kepada fatalisme." Ensikopedi itu menegaskan bahwa Islam ortodoks yakin bahwa "semua tindakan dan peristiwa yang baik dan jahat terjadi karena keputusan Allah yang kekal." "[23]

Belakangan, tentara dan pemimpin Inggeris yang berurusan dengan kalangan Muslim melihat fatalisme sebagai fakta kehidupan yang diterapkan dalam tindakan mereka.

- Winston Churchill, ketika merefleksikan pengalamannya di Sudan, menulis pada 1899 bahwa Islam memperlihatkan "sikap apatis fatalitistis yang penuh rasa takut. Akibatnya pun jelas terlihat di banyak negara. Kebiasaan-kebiasaan hidup yang boros, sistem pertanian yang ceroboh, metode perdagangan yang lamban, perasaan tidak aman terhadap harta milik pun muncul di mana pun para pengikut Nabi itu memerintah atau hidup."[24]

- T.E. Lawrence, pahlawan Perang Dunia I Inggeris dan pengarang buku Seven Pillars of Wisdom (Tujuh Pilar Kebijakan), menemukan bahwa Bangsa Arab "telah menerima pemberian hidup tanpa mempertanyakannya, mereka menerimanya sebagai sesuatu yang sudah jelas kebenarannya. Bagi mereka, hidu merupakan persoalan yang tidak terlakan, yang melekat pada manusia, sebuah hasil yang dipetik, yang berada di luar kontrol manusia." [25]

- Kantor Urusan Luar Negeri Inggeris menuliskan sebuah memorandum pada 1951 yang menjelaskan mengapa Bangsa Iran ngotot, bahwa industri minyak mereka harus berada di bawah kendali Iran, benar-benar tidak masuk akal. Memo itu menjelakan: "Kerapkali, setelah melihat bahwa dunia tidak mampu menjawab impian mereka, mereka menjadi lamban dan tidak bertekun dalam upaya untuk memusatkan pemikiran pada realitas. Kecenderungan ini dibesar-besarkan dengan fatalisme agama mereka.."[26]

Orang-orang Amerika yang mengelola konsesi minyak Arab Saudi, sebuah perusahaan berbau kolonial dalam puncak kejayaannya pada pertengahan abad ke-20-nya juga melihat persoalan fatalisme. Ini dikemukakan oleh sejarahwan Anthony Cave Brown dengan mengatakan: "Warga Arab itu tergoda untuk bekerja pada Aramco bukan berdasarkan keinginan untuk memperbaiki nasib mereka. Mereka yakin jatah hidup mereka sudah ditentukan oleh Allah."[27]

Para pakar sebelum 1980 dan masa sekitarnya juga setuju. Hilma Grangvist, seorang antropolog Finlandia menulis pada 1947 bahwa kaum Muslim meyakini bahwa "hal-hal kecil itu sama saja dengan yang besar, manusia sepenuhnya takluk kepada nasib." [28] G.E. von Grunebaum, seorang orientalis kenamaan mengungkapkan pemikiran yang sama dalam gaya Jermannya yang penuh keangkuhan:

Kaum Muslim sangat merasakan betapa tidak berarti, tidak pastinyanya nasib manusia serta betapa mahakuasanya kekuatan di atas dia yang tidak bisa dikendalikannya. Barangkali karena itu, dia jauh lebih dipersiapkan dibandingkan dengan Bangsa Barat untuk menerima fakta yang terjadi. [29]

Morroe Berger, seorang ilmuwan sosial Amerika, membuat sebuah generalisasi bahwa Bangsa Arab itu sungkan tanpa protes "terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan diperkuat oleh tradisi." [30]. Raphael Patai, seorang antroplog Israel menjelaskan: "Siapapun manusia atau apapun yang dilakukannya dan apapun yang terjadi padanya sepenuhnya dikehendaki Allah". Akibatnya, "fatalisme kaum Muslim... membuat orang menentang usaha apapun yang berupaya untuk menjadi lebih baik." "[31]

Orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen pun terus mendukung pandangan ini. Pat Roberson, seorang konglomerat media yang pernah menjadi calon Presiden AS menemukan fenomena "fatalisme yang sangat mengerikan dalam Islam. Dalam arti bahwa Allah merancangkan segala-galanya dan membiarkannya begitu saja. Dan seluruh konsep Kismet atau nasib atau kehendak Allah... Jadi, lalat hinggap di dahimu; itupun kehendak Allah. Anak yang lapar; itu kehendak Allah. "[32]. David B. Burrel, seorang teolog Kristen begitu terkesan dengan 'kesadaran kaum Muslim yang jelas terhadap kehadiran Allah:

Allah sang Mahapemberi, kepadaNya kita bersama-sama mengucapkan terima kasih lewat tindakan-tindakan kita demi orang-orang lain. Setiap saat kita tidak boleh lupa bahwa hidup kita berasal dari tangan Allah, demikian juga nasib kita. Yang terakhir ini mudah memunculkan suatu bentuk 'fatalisme' di mana berbagai frasa Insya Allah menjadi alasan pemaaf untuk tidak berinisiatif apapun. [33]

Pat Robertson, seorang konglomerat media beragama Kristen yang pernah menjadi calon Presiden AS menemukan, "fatalisme yang sangat mengerikan dalam Islam...Lalat hinggap di wajahmu; itu kehendak Allah. Seorang anak yang kelaparan; itu kehendak Allah." |

Budaya popular Barat kerapkali merujuk fatalisme Muslim. Penulis misteri kenamaan Agatha Christie bertahun-tahun berdiam di Irak bersama suaminya seorang arkeologis. Dalam novelnya yang terbit pada 1951, dia menjelaskan disposisi Irak: " Untuk tidak mencemaskan peluang sukses atau gagal...membuang tanggung jawab pada "Allah Mahapengasih, Mahabijaksana." Dia juga menerangkan dampak dari "sikap tenang dan fatalisme." [34]. Pertunjukan musik Broadway pada 1953, Kismet juga berkisah tentang para penyair dan kalifah. Sementara itu, sebuah kelompok musik yang berbasis di Seattle (AS) menyebut dirinya Maktub. [35]

Umat Kristen Timur Tengah juga melihat fatalisme yang berkembang di kalangan tetangga Muslimnya. Henry Habib-Ayrout, seorang imam Yesuit dan antropologis, pada 1952, memperhatikan bahwa mentalitas petani Mesir "begitu fatalistis dan statis" sehingga memungkinkan mereka untuk tidak aktif. [36] Sosiolog Sania Hamady melihat bahwa "Bangsa Arab memperlihatkan keyakinan yang sangat dipengaruhi oleh predestinasi dan fatalisme." Karena itu, dia menarik implikasi lagsung dari sana bagi hidup sehari-harinya karena "manusia bertanggung jawab terhadap kegagalan dan keberhasilan hidupnya pertama-tama dipertautkan pada Allah. Karena itu, orang tidak ditantang untuk bekerja meraih tujuan-tujuan duniawinya." Akibatnya, simpulnya, "rata-rata orang Arab tidak punya pandangan tentang hidup sehingga benar-benar tidak berhati-hati dengan hari depan sendiri." [37]

Sejumlah cendekiawan Muslim juga merasakan adanya fatalisme. Ekonom Iran Jahangir Amuzegar misalnya, melihat ada "unsur fatalistis dalam jiwa orang Persia" dan sejarahwan Homa Katouzian lalu menulis "fatalisme bangsa Iran tidak bisa dibayangkan." "[38] Sementara itu, Kanan Makiya, seorang ilmuwan sosial Irak menemukan bahwa sebuah "fatalism ekstrim... mungkin saja karakter budaya Islam secara keseluruhan." [39]

Penelitian Survei Menemukan Adanya Fatalisme

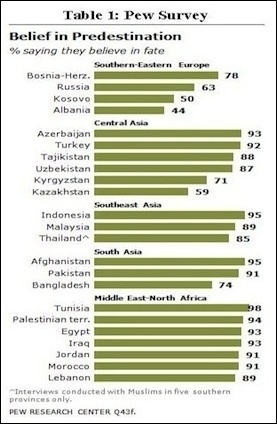

Penelitian survei mengukuhkan pandangan ini. Dalam sebuah polling yang melibatkan 347 umat Muslim Amerika, 33 persen responden setuju dengan pernyataan, "Segala hal dalam hidup ditentukan oleh Allah"; 38 persen setuju dengan "Allah mengijinkan manusia memiliki sejumlah pilihan bebas dalam hidup"; dan hanya 29 persen setuju dengan pernyataan, "Allah memberikan pilihan bebas yang sepenuhnya kepada manusia. [40]. Pada 2012, Pew Foundation menanyakan kaum Muslim di 23 negara, mulai dari Bosnia hingga Indonesia. Pertanyaannya, "Apakah anda percaya: pada predestinasi atau nasib (Kismat/Qadar?" Hasilnya memang ditemukan sangat luasnya pemikiran tentang fatalisme:

Predestinasi atau nasib... dihayati luas oleh kaum Muslim di seluruh dunia. Di 19 dari 23 negeri tempat pertanyaan itu diajukan, sedikitnya, tujuh dari sepuluh kaum Muslim mengaku percaya kepada nasib.[41]

Dalam empat dari lima kawasan tempat pertanyaan itu diajukan, ditemukan rata-rata sekitar 90 persen orang mempercayai nasib. (Lihat Tabel 1).

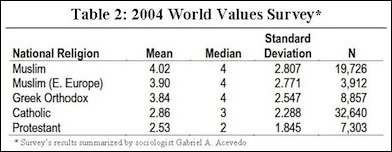

Dalam sebuah studi lainnya, kwesioner yang dibagikan oleh World Values Survey pada 2004 memperlihatkan kaum Muslim cenderung lebih fatalistis dibanding kaum Kristen walau hanya sedikit lebih banyak dibandingkan dengan umat Ortodoks Kristen Yunani. Namun, kecenderungan fatalistis mereka jauh lebih banyak dibandingkan dengan umat Protestan. (Lihat Tabel 2 di bawah).

Kaum Muslim Mengungkapkan Fatalisme

Banyak kaum Muslim mengungkapkan pandangan fatalistis. Ada sejumlah contoh didokumentasikan di sini:

Ketika Saddam Hussein yang tidak karuan ditangkap oleh pasukan AS, Desember 2003 di sebuah lubang bawah tanah, seorang wartawan local, Dhaif Rayhan Mahmoud dengan sedih berkomentar: "Kami kaum Muslim hanya percaya kepada nasib. Itu kehendakan Allah." [42] Pada akhir 2004, ditanyakan lagi soal aksi kekerasan yang terus-menerus berlangsung secara acak merusak kotanya, seorang petugas penukaran uang Bagdad juga menawarkan pendekatan yang fatalistis: "Kami harus melanjutkan hidup secara normal karena nasib kami ada di tangan Allah. Allah sendiri yang akan memutuskan."[43]

Beberapa dekade pengelolaan air yang salah menyebabkan kawasan Shatt al-Arab, sebuah kawasan pertemuan Sungari Tigris dan Tigris, menjadi bencana ekologis. Di antara berbagai persoalan lainnya, air garam Teluk Perisa jauh memasuki sungai jauh dibandingkan sebelumnya. Seperti dijelaskan oleh Harian The New York Times, kondisi ini "merusak ikan air tawar, ternak, tanaman dan hutan kecil pohon kurma yang pernah membuat kawasan itu terkenal, mendorong puluhan ribu petani berpindah." Dan bagaimana Pemerintah Irak menanggapi bencana buatan manusia ini? "Kita tidak mampu mengendalikan apa yang Allah lakukan, " urai wakil direktur sumberdaya air di Basra, yang bernada lebih mirip seorang juru taksir perusahaan asuransi. [44]

Tidak mengherankan, fatalisme sangat luas berkembang dalam situasi perang. Seorang Muslim Amerika yang hendak bergabung dengan para mujahidin di Bosnia mengatakan: "Nasib kita semua sudah dituliskan. Waktu kematian kita sudah dituliskan juga"[45]. Kondektur sebuah kereta api di Aljazair kerapkali diserang oleh para pemberontak Islamis ketika ditanya apakah takut dengan hidupnya, menjawab: "Kami, umat Muslim percaya kepada nasib. Jadi apakah kami mati di tempat tidur atau di kereta api, semuanya sama pada akhirnya. "[46] Fatih Coban, 33 tahun, seorang petugas keamanan swasta tengah menumpang kereta bawah tanah di Istambul ketika sebuah balok logam, yang mungkin berasal dari sebuah tempat bangunan, melukainya parah, menusuk tubuhnya hingga tulang pahanya menonjol keluar. Pihak keluarganya tidak mengupayakan tuntutan hukum terhadap pihak berwenang kereta bawag tanah karena, urai ayahnya, "Ini kehendak Allah. Apapun yang dituliskan dalam nasibmu akan terjadi padamu." "[47]

Fatalisme jelas-jelas menarik orang-orang yang terlibat dalam kegiatan hina memalukan. Seorang pria Muslim pegawai penjualan sebuah pabrik bir di Mesir ditanya bagaimana cara dia mendamaikan pekerjaan dengan agamanya, dia menjawab: "Apa yang bisa saya lakukan? Segala sesuatunya sudah ditulis sebelumnya. Allah tetapkan saya untuk bekerja di sini. "[48] Sejumlah kaum homoseks yang Muslim benar-benar menganggap serius AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, sehingga orang ketahui; pemikiran mereka umumnya adalah, "Kami tak peduli. Hidup dan mati ada di tangan Allah. "[49] "Heroin sudah tertulis dalam nasibku," usai seorang pecandu akut dari Pakistan, dengan jarum tetap menancap di lengannya dan sebuah topi sholat bertengger di kepalanya. "Tidak seorang pun bisa bisa mengubah ketentuan nasib." ."[50]

Kaum Muslim yang berdiam di Barat juga mengungkapkan perasaan yang sama soal ini. Seorang mahasiswi Turki di Paris, biasanya menganggap dirinya "fatalis. "[51] Setelah peristiwa tabrakan pesawat EgyptAir (milik Mesir) di New York, imam Ghazi Khankan dari Islamic Center di Westbury, New York berujar bahwa sebagai Muslim, "Kami diperintahkan untuk bersabar selama mungkin sejak baru lahir. Allah tahu ketika kami hendak mati. Ini bukan siksaan; ini nasib. "[52] Sebaliknya, para narapidana Kristen di Swiss, lapor Romo Alain René Arbez berupaya memahami mengapa mereka bisa masuk penjara, sedangkan umat Muslim "biasanya menanggapinya dengan sikap seorang fatalis karena segala sesuatu yang terjadi memang diinginkan oleh Allah. "[53]

Para cendekiawan Tidak Menermukan Fatalisme

Terlepas dari banyaknya bukti ini, para cendekiawan Timur Tengah masa kini sangat menentang gagasan bahwa kaum Muslim secara tidak sebanding bersikap fatalistis. Sejarahwan R. Stephen Humphrey mengejek "para pakar Eropa pada awal dua puluh" yang;

Despite this bulk of evidence, contemporary scholars of the Middle East overwhelmingly disagree with the notion of Muslims being disproportionately fatalistic. The historian R. Stephen Humphreys disparages those "European commentators in the early twentieth century" who

Terjebak dalam sikap pasrah pasif masyarakat Muslim, kurang bersemangat hanya untuk mempertahankan insitusi dan nilai-nilai dasar cara hidup Islam, yang mereka lihat di antara masyarakat Muslim. Sama absurdnya seperti kini terlihat, karena selama beberapa dekade, "para pakar" asing yang paling berpengaruh menegaskan bahwa dalam dirinya sendiri Islam merupakan agama dengan kecenderungan fatalisme yang lesu, walau tentu saja mungkin ditandai dengan ledakan kekerasan yang tidak bisa diramalkan, yang terjadi dalam waktu singkat sekaligus tidak masuk akal. .[54]

Sebuah survey yang diadakan oleh Hani Fakhouri di Mesir pada pertengahan era 1960 mungkin menjadi pukulan pertama: Kala itu dia menemukan 90 persen petani mempercayai posisi sosial seseorang itu "sangat tergantung pada upayanya sendiri" dan hanya 10 persen berpikir bahwa itu "merupakan akibat dari kehendak Allah. "[55] Maria C. Inhorn, seorang antropolog yang mempelajari kehidupan perkotaan Mesir menemukan bahwa;

Hanya karena hidup manusia itu sudah "dituliskan," tidak berarti manusia adalah mahluk pasif, sama sekali tanpa kemauan dan kehendak. Allah berharap manusia menggunakan otak mereka untuk membuat pilihan termasuk keputusan tentang bagaimana mengarahkan kehidupan mereka. [56]

Olivier Roy menuliskan soal masyarakat biasa Afghanistan:

Jauh dari terjebak dalam batasan-batasan sempit agama, malah, seiring dengan kesadaran terhadap fatalisme, para petani menemukan dalam agama yang sama [Islam] suatu sarana analisis yang bermanfaat, suatu sarana untuk membandingkan satu hal dengan yang lainnya dan melogiskan seluruh persoalan pribadinya.[57]

Islam: Gary S. Gregg, seorang professor psikologi memperlihatkan gagasan yang sangat mendasar tentang fatalisme Islam beserta dampaknya terhadap berkembang suburnya sikap lamban dan pembangunan yang mandeg. Dia, karena itu, mengaitkan gagasan ini kepada para diplomat dan administrator Barat di mayoritas negara kaum Muslim yang;

melepaskan frustrasi mereka dengan langkah kembali "fatalisme" agama, yang mereka nilai sebagai ciri dasar yang jauh berakar dalam budaya atau psikologi. Pada nyaris semua pesta kota atau acara minum-minum Korps Perdamaian, satu suara atau lebih akan muncul di atas gumaman percakapan dan ucapan. "Orang-orang itu biasa duduk-duduk saja, menunggu Allah untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka tangani dan membantu diri mereka."

Dengan kata lain, Gregg berpendapat, masyarakat Barat salah menginterpretasi "suasana jenuh dalam kehidupan sehari-hari dengan kekuasaan Allah," sesuatu yang asing bagi banyak dari mereka sebagai fatalisme. Dia menemukan karakteristik yang dikatakan ini tidak relevan dengan kondisi keterbelakangan.

Seperti diakui oleh banyak ilmuwan, Islam sangat fleksibel. Dan seperti "persoalan kehormatan," dia pun punya banyak bentuk dalam sebuah kawasan, desa atau bahkan keluarga. Seperti agama-agama lain, Islam bisa dilibatkan untuk menganjurkan atau menentang modernisasi, untuk membenarkan atau mengecam aksi kekerasan, untuk menuduh sebuah pemerintahan yang penuh penindasan atau menutupinya dengan legitimasi. Entah hal itu memobilisasi inisiatif atau menasehati permintaan berhenti tampaknya tergantung pertama-tama kepada kehadiran atau tidak adanya peluang yang sebenarnya.

Gregg menyimpulkan bahwa fatalisme;

tidak banyak berperan dalam Islam dibandingkan yang terjadi dalam HInduisme, Budhisme, Konfusianisme atau Kristen; dia juga tidak lagi sebagai ciri khas Bangsa Arab dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain pun. Dan ia pun bukan lagi hambatan bagi kemajuan di Timur Tenga dan Afrika Utara (MENA) dibandingkan yang terjadi di Asia. [58]

Sejarah: Gabriel A. Acevedo, seorang sosiolog mengeluh bahwa "Islam sudah begitu lama dikaitkan dengan begitu banyak fatalisme ekstrim yang kerap digambarkan irasional dan fanatik" dan juga berupaya untuk menolak kaitan ini. Secara tidak langsung dia menelaah topik ini, menanyakan jika "memungkinkan untuk memprediksi bahwa jumlah pengaruh Barat atas sebuah negeri mempengaruhi tingkat fatalisme bangsa itu". Dengan kata lain, apakah fatalisme merosot di tengah meningkatnya pengaruh Barat? Dia mencoba mencari jawaban dalam sejumlah polling penting. Dalam tulisannya, berbagai polling itu memperlihatkan tidak adanya hubungan antara modernitas dan fatalisme. Sebagai contoh, umat Kristen Indonesia memperlihatkan lebih banyak kecenderungan fatalisme dalam hidup sehari-hari daripada kalangan Muslim Indonesia; warga Turki yang semakin banyak dipengaruhi oleh Barat sama-sama fatalistisnya seperti penduduk Arab Saudi yang tidak terlampau mendapatkan pengaruh Barat. Lebih jauh lagi, dia menemukan bahwa, berbeda daripada masyarakat India, semua negara "tidak banyak memperlihatkan efek penting secara statistik seperti umat Muslim ketika dibandingkan dengan kelompok agama lainnya, di negara tertentu."

Dari temuan ini, Acevedo menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara fatalisme dan Islam. Dia lalu menawarkan dua penjelasan berbeda (sekaligus bertentangan): "Apakah yang salah pada 'fatalisme Islam' mungkin paling tepat diterjemahkan sebagai begitu diterimanya otoritas utama dan dilepaskannya hasil hidup pada dewa yang mahakuasa." Dia simpulkan berdasarkan pengamatan berbasis jargon.

ada kebutuhan untuk mengkonsepkan kembali fatalisme sebagai orientasi kognitif berdimensi banyak yang mencakup perasaan-perasaan yang berkaitan dengan pengendalian pribadi yang dipersepsi termasuk berbagai orientasi yang dipengaruhi oleh budaya yang mengharapkan kekuatan-kekuatan kosmologis sebagai sumber yang menguasai kehidupan seseorang. [59]

Dengan kata lain, yang dijuluki "fatalisme" itu tidak berasal dari lingkungan agama tetapi dari lingkungan politik dan kepekaan agama yang sangat mendalam. Masing-masing terkait dengan kekuatan mahadahsyat: dari Allah atas manusia atau terkait dengan para penguasa kejam atas rakyatnya.

Relijiusitas Islam sebagai penyebab

Puisi masa itu mengindikasikan bahwa lingkungan tempat Islam berkembang mengandung unsur pemikiran fatalistik yang kuat [60]. Konsepsi tentang keberadaan benda "sudah ditulis" memang sudah ada sebelum Muhamad hidup[61] dan puisi berisi berbagai kiasan tentang jatah yang Allah buat bagi setiap manusia.[62]

Al-Qur'an berisi banyak sekali kisah bernada fatalistis[63]. Jauh lebih banyak lagi kisah itu dapat ditemukan pada hadith (perkataan dan tindakan Muhamad). [64]. Berikut ini, contoh acak yang diambil dari Al-Qur'an:

Sebuah jiwa tidak akan mati tanpa seijin Allah, karena masa hidupnya sudah ditentukan seperti tertulis. (3:145).

Hidup semua orang sudah ditentukan dan ketika akhir hidup datang menjelang, mereka tidak bisa menundanya sekejap pun atau mempercepatnya . (7:34)

Tidak ada yang bisa terjadi pada kita kecuali jika Allah sudah menetapkannya bagi kita. (9:51)

Siapapun yang berimani, akan Allah kuatkan dengan kata-kata yang kokoh, di dunia ini dan di akhirat; tetapi, Dia menyesatkan orang-orang yang tidak adil [di dunia ini dan di akhirat]. Allah melakukan apa yang dikehendakiNya. (14:27).

Allah membimbing orang-orang karena Dia berkenan untuk membimbingNya.

Jika Kami kehendaki, Kami akan mampu mengantarkan setiap jiwa kepada bimbingannya. (32:13).

Allah membiarkan orang yang Dia kehendaki untuk sesat dan sebaliknya mengarahkan orang yang dikehendakiNya. (35:8)

Nasib malang tidak akan terjadi di atas bumi atau dalam jiwa seseorang tetapi sudah direkam dalam buku sebelum Kami menciptakannya (57: 22).

Tetapi kau tidak bisa mengkehendakinya, kecuali Allah menginginkanNya, karena Allah Mahatahu dan Maha Bijaksana. (76:30).

Sosiolog Jerman Max Weber melihat ada kaitan langsung antara tekanan Islam tentang Allah yang mahakuasa dan kekuasaanNya yang langsung atas manusia: "Ajaran Islam dalam predestinasi dengan mudah mengandaikan adanya ciri-ciri fatalistis dalam keyakinan massa." "[65]. Penelitian yang diadakan oleh Pew juga menemukan adanya korelasi antara kesucian umat Muslim dengan fatalisme:

Ada beragam keyakinan terhadap nasib berdasarkan tingkat komitmen agama seseorang. Dalam tujuh dari 23 negara tempat pertanyaan ini diajukan, terlihat bahwa orang-orang yang punya komitmen lebih banyak terhadap agamanya cenderung untuk percaya kepada nasib. Contoh terpenting adalah Kosovo. Di sana, sebanyak 59% orang menjalankan sholat beberapa kali sehari lebih percaya kepada predestinasi dibandingkan dengan 36% dari orang yang tidak terlalu sering sholat..[66]

Bagaimanapun, berbagai ayat Al-Qur'an lain menyangkal pandangan fatalistis dan sebaliknya meminta tanggung jawab pribadi:

Allah sama sekali tidak mempersalahkan manusia, tetapi manusia sendiri yang melakukan kesalahan. (10: 44).

Allah tidak mengubah keadaan seseorang hingga mereka mengubahnya, yang [sebetulnya] ada dalam jiwa mereka. (13:11)

Tidakkah kaum beriman tahu bahwa jika Allah berkenan, Dia akan membimbing semua orang? (13:31)

Pepatah Arab pun kerapkali sama sekali tidak berbicara soal semangat kecuali sikap pasif:

"Siapapun yang bekerja keras akan mencapainya."

"Dia yang tidak menanam, tidak akan memanennya."

"Pertama-tama pikirkanlah segala persoalan, lalu andalkan Allah."

Kaum Islamis memang merepresentasi tipe aktivis Islam yang utama. Tentu saja, mereka sangat bersemangat menentang hubungan antara Islam dan fatalisme yang bisa menghambat aksi kaum revolusioner, jihadi, martir, dan teroris pelaku aksi bunuh diri. Dalam perspektif ini, Muzammil Siddiqi, seorang imam yang berdiam di Los Angeles, menjelaskan:

Kami tidak menggunakan kata "nasib" dalam Islam. Kata nasib berarti "kekuatan yang menentukan hasil dari berbagai kegiatan sebelum terjadi." Sejumlah orang percaya nasib sebagai kekuatan independen yang bisa dilihat yang mengendalikan nasib mereka. Orang-orang itu disebut "kaum fatalis." Seorang Muslim bukan fatalis. Kaum Muslim percaya kepada Allah dan hanya Allah yang berkuasa menentukan kodrat segala sesuatu sebelumnya. .[67]

Secara keseluruhan, Al-Qur'an dan berbagai tulisan Islam lain beserta kebijakan suku cenderung mengarah kepada fatalisme meskipun menawarkan pesan yang tidak konsisten.

Despotisme sebagai Penyebab

Pernyataan pihak Iran tentang fatalisme sebagai "filsafat yang dirancang oleh para ulama pengadilan kerajaan guna membenarkan kejahatan para pemimpin Muslim yang rusak," memang ada benarnya karena para penguasa mengeksploitasi tema fatalistis demi tujuan mereka sendiri. Yaitu dengan melemahkan inisiatif rakyatnya, sehingga fatalisme membuat penguasa mereka lebih mudah mempertahankan kekuasaannya. Searah dengan pemikiran ini, Colliers Encyclopedia Amerika menjelaskan fatalisme sebagai akibat dari "perasaan kosong teologis yang mengusai kaum Muslim pada awal terjadinya dekadensi sosial dan politik." "[68]

Fatalisme didukung oleh dinasti pertama Muslim, Bani Umaiyah. Bagi dinasti inilah, fatalisme berimplikasi melemahkan perlawanan masyarakat terhadap otoritas mereka. Demikianlah, praktek itu bertahan berabad-abad karena penguasa berharap gagasan fatalistis melahirkan sikap pasif politik terhadap berbagai tantangan hidup dan keputusan yang mereka keluarkan. Abu Khalil mengamati betapa "berbagai upaya para pemimpin Muslim/Arab masa lalu dan sepanjang sejarah modern Arab untuk merasionalisasikan kekalahan serta kegagalan dengan menggunakan Jabriyah murni menjadi khas terkait dengan kemungkinan untuk meramalkannya. "[69]

Dukungan mereka menyebabkan interpretasi Al-Qur'an ini mendapatkan momentum yang cukup untuk diperjuangkan. Ketika kembali mempelajari sejarah fatalisme, Abu Khalil melihat bahwa, "Tatkala sejarah pemikiran Islam menyaksikan perjuangan antarorang-orang yang percaya kepada kehendak bebas dan yang percaya kepada nasib yang tidak bisa dihindari...maka aliran yang belakangan menjadi dominan berkat nilai dukungan politik yang diterimanya dari berbagai pemerintahan Islam"[70]

Dalam Kekaisaran Ottoman, lapor C.E. Boswort dalam Encyclopedia of Islam, Kismet hadir mendenotasi adanya,

sikap umum terhadap fatalisme, sikap untuk berhenti menerima pukulan dan perjuangan nasib...Iklim kepercayaan yang umum terhadap nasib dan perubahannya terlihat sangat jelas dalam banyak kisah Seribu Satu Malam dan dalam banyak sastra moralistis Persia-Turki.[71]

Para penguasa modern melihat bahasa fatalisme itu tidak kurang manfaatnya sehingga mereka kerakali memanfaatkannya. Gamal Abdel Nasser dari Mesir secara teratur mengabaikan berbagai perkembangan tidak menyenangkan sebagai nasib yang tidak bisa dihindari. Sikap itu pun diperlihakannya bahkan ketika dia berurusan dengan keputusan-keputusannya sendiri dengan nasib yang tidak bisa dihindari sehingga mendorong orang menerima yang satu dan melemahkan perlawanan terhadap yang lainnya. Setelah Israel menaklukan angkatan bersenjatan Mesir pada Juni 1967, di memanfaatkan pepatah Arab yang artinya ("Tindak pencegahan tidak mengubah arah nasib"). Dia pun secara sederha menganalogikan ("Seperti seorang laki-laki yang ditabrak mobil di jalan").[72] Dengan cara ini, Nasser berupaya melepaskan diri dari kecaman atas pemerintahannya seraya mensinyalkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan sama sekali selain yang terjadi. Demikian juga, setelah kalah pada 1967, Raja Hussein dari Yordania mengatakan yang sama kepada rakyatnya.

Jika tidak diganjari kemenangan, maka itu bukan karena kau kurang berani, tetapi karena itulah kehendak Allah.[73]

Para penguasa modern menemukan bahwa fatalism itu bermanfaat dan kerapkali memanfaatkannya. Setelah angkatan bersenjata Mesir kalah mengerikan pada Juni 1967, Presiden Gamal Abdel Nasser memanfaatkan pepatah Arab: "Tindak pencegan tidak mengubah arah nasib." |

Ketika penaklukan Saddam Hussein atas Kuwait pada 1990 – 91 berakhir dengan cara yang sama-sama memalukan, dia juga kembali kepada bahasa seperti ini. Secara dramatis dia membalikan beberapa dekade penegasannya atas kendali seseorang atas nasibnya yang riuh dan sekular.[74] Seperti membela diri, dia menjelaskan mengapa diplomasi gagal begitu parah dan pasukan Irak menghadapi koalisi yang begitu besar: "Dalam pandangan banyak pemimpin dunia kita mungkin terlihat fatalistic karena tidak mengharapkan apa pun yang baik dari mereka berdasarkan standar manusiawi. "[75] Jurubicaranya, Tariq Aziz menjelaskan pandangan pemerintahan Irak (baca: Saddam Hussein) sebagai "fatalistis," bahkan memperlihatkan bahwa sikapnya ini mungkin saja tulus[.76]

Sikap yang sama pun diperlihatkan Husni Mubarak ketika menanggapi kasus tenggalamnya kapal ferry Mesir, Al Salam Boccaccio 98. Padahal dalam insiden itu, lebih dari 100 orang dari sekitar 1.400 penumpang dan awal kapal turut tenggelam. Bukannya berbelasungkawa, dia malah mengingatkan warga Mesir bahwa mereka menerima tangan Allah. Dia juga meminta Sang Mahakuasa untuk menerima para korban yang tenggelam sebagai martir. [77] Penguasa militer Gambia, Yahya Jammeh, memperlihatkan "fatalism Islam" ketika dia ruin menanggapi pertanyaan seputar niatnya mempertahankan Pemilu dengan pernyataan, "Itu ada di tangan Allah."[78]

Jika berbagai contoh itu memperlihatkan penggunaan retorika fatalis secara instrumental oleh para pemimpinnya, maka tanda lain justru memperlihatkan bahwa mereka memang tulus. Ini tersoroti secara khusus dalam berbagai diskusi tentang kematian mereka sendiri. Raja Arab Saudi Faisal meyakini, menurut David Holden dan Richard Johns, "kematiannya sudah ditakdirkan tepat pada hari kedua yang ditentukan Allah. Sebagian, pernyataan ini menjelaskan mengapa dia menolak pengaturan keamanan secara umum. Dia terganggu dengan adanya para penjaga yang dilihatnya sebagai gangguan yang tidak perlu. "[79]. Kurangnya perlindungan ini menyebabkan dia bisa dibunuh oleh seorang anggota keluarganya pada 1975.

Menariknya, sikap ini juga bisa meluas hingga seorang Kristen Timur Tengah seperti Boutros Boutros Ghali, yang kala itu Menteri Luar Negeri Mesir. Ketika pada 1979 diperingatkan bahwa warga Palestina bakal berupaya membunuhnya, dia menanggapinya dengan menekankan keyakinannya bahwa "tanggal kematian manusia itu sudah tertulis" dan dia tidak bisa berbuat apa-apa soal ini. [80] Yasser Arafat pun menggunakan bahasa yang sama ketika berbicara tentang kematiannya: "Ketika giliran saya tiba, tidak seorang pun bisa menghentikannya. Ini bagian dari agama saya. "[81]

Jika kerapkali menggunakan fatalisme sebagai sarana, para penguasa itu pun, pada waktu lain tampaknya juga mempercayainya.

Aktivisme Muslim

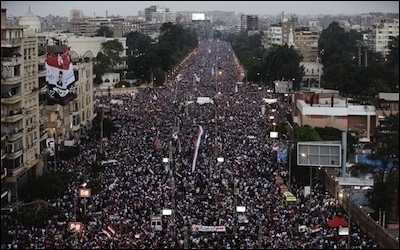

Para penguasa yang mengharapkan kaum Muslim bersikap aktif dalam politik mungkin saja sangat terkejut: Massa Muslim kerapkali bertindak keras. Demonstrasi di seluruh penjuru Mesir menentang Mohamad Morsi pada 2013 merupakan peristiwa politik tunggal terbesar dalam sejarah manusia, melibatkan jutaan pemrotes. |

Berbagai catatan historis memperlihatkan bahwa para penguasa yang mengharapkan kaum Muslim bersikap pasif kerapkali sangat terkejut. Karena bagaimanapun, massa kaum Muslim kerapkali bertindak sangat aktif.

Setelah Perang Dunia I, para penguasa Barat menganggap Turki akan menyerah kalah kepada dominasi Sekutu. Menteri Luar Negeri Inggeris mengistilahkan penyerahan diri itu sebagai "fatalisme yang sebal". Tetapi dugaan mereka salah: "Perang belum berakhir selama para pemimpin CUP [misalnya terkait dengan Kaum Turki Muda"]. Mereka berperang sengit (dan berhasil) mengusir bangsa Eropa keluar dari negeri itu. [82]

Shah Iran terakhir, Mohamad Reza Pahlevi percaya ada sikap fatalisme pada rakyatnya. Menurut John Stempel, seorang diplomat AS yang ditempatkan di Iran, "Sebagian besar besar umat Muslim cenderung punya pandangan fatalistis tentang hidup... yang terjalin rapi dalam filosofi Pemerintahan Shah, yang menganggap para pemimpin itu aktif... dan rakyatnya pasif. "[83] Dan memang Shah pelajari kesalahannya secara sulit pada 1978 – 1979 ketika kehilangan tahta akibat revolusi yang luas melanda negeri itu. Yang mengejutkan, Amuzegar membuat pengamatannya seputar "lintasan fatalistis" dalam sebuah buku tentang revolusi yang sama.

Konflik Arab– Israel menolak ungkapan klise tentang fatalisme. Pasukan Israel mengalahkan para musuh Arab mereka dalam medan tempur pada 1948 – 1949, 1956, 1967, 1970 dan pada 1982 dan lagi pada 2006, 2008–09, 2012 dan 2014. Namun Bangsa Arab yang tak peka terhadap pesan yang jelas dari berbagai kekalahan ini, terus berjuang melawan Negara Yahudi. Catatan yang berlangsung tiga generasi ini nyaris tidak memperlihatkan orang yang menerima nasib yang ditimpakan pada mereka.

Di Mesir, harga roti yang melonjak naik pada 1977 berdampak pada timbulnya kerusuhan untuk mendapat makanan. Di Irak, segera setelah pemerintahan rejim Saddam Hussein yang brutal digulingkan beberapa saat pada 1991, banyak pemberontakan meletus di seluruh penjuru negeri. Pergolakan Bangsa Arab yang berawal pada akhir 2010 dengan cepat menggulingkan para penguasa di empat negara --- Tunisia, Mesir, Libya dan Yaman--- serta mengarah kepada perang saudara di Suriah.

Pihak berwenang Arab Saudi bisa saja menyalahkan persoalan bencana haji pada nasib, tetapi pada waktu lain, mereka menyelesaikan persoalan-persoalan dengan cara yang tidak masuk akal. Mereka tidak menanggapi serangan Saddam Hussein ke Kuwait dengan mengomelinya sebagai soal "kehendak Allah" namun mengundang setengah juta pasukan asing untuk mengalahkan penguasa Irak yang lalim. Keponakan yang membunuh Raja Faisal dari Arab Saudi mengklaim diri melakukan kehendak Allah, tetapi para hakim menjatuhkan hukuman penggal atasnya karena "sengaja membunuh dan sudah matang mempertimbangkan tindakannya."[84] Harga minyak yang merosot tajam pada penghujung 2008 memperlihatkan bukti bahwa Arab Saudi sangat bersemangat mengorganisasi negara-negara sesama pengekspoir minyak supaya memangkas produksi minyak. Ancaman ganda terhadap fasilitas nuklir Iran dan upaya Amerika mengebor minyak pada 2014 menemukan pemimpin Arab Saudi yang terus saja memproduksi minyak sebanyak-banyaknya agar bisa menekan harga. Pada 2015, Raja Arab yang baru melancarkan perang di Yaman. Contoh-contoh seperti ini bisa dilipatgandakan seribu kali lipat dan masing-masing mereka menolak gagasan bersikap pasif dan menerima jatah seseorang.

Akhirnya, ada dua contoh yang mengagumkan: Persentase rakyat yang terlibat dalam revolusi Iran jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi dalam revolusi Perancis, Rusia dan Cina. Para demonstrasi dari seluruh penjuru negeri Mesir yang menentang Mohamad Morsi pada Juni 2013 menjadi peristiwa politik tunggal terbesar dalam sejarah manusia yang melibatkan jutaan pemrotes. [85]

Mempertanggungjawabkan Aktivisme

Jika catatan aktivisme ini menolak nama fatalisme, maka penganut penjelasan ini bisa menerima catatan bijak soal hiperaktivisme (hyperactivism): mereka melakukannya dengan melihatnya sebagai saluran pengaman. Catholic Encyclopedia menjelaskan bahwa "rasa kurang bersemangat dan malas [kecenderungan] yang berkaitan dengan semangat hidup yang biasa" berbeda dari "sikap nekad menghadapi bahaya yang terbukti menjadi unsur penting ciri militer seseorang." Pengamat politik Irak Kanan Makiya menemukan, "Pemikiran tentang penyerahan terdiri kepada kehendak Allah menjadi imbangan pasif dari upaya untuk mati sebagai syuhadah seuai kehendakNya. "[86] Abdel-Halim Qandil, seorang kolomnis Mesir berbicara tentang sesama warga negaranya sebagai berikut;

Ada pendirian yang kuat berakar di antara warga Mesir bahwa politik berada jauh di luar jangkauan minat mereka. Benar, warga Mesir diam-diam menahan penindasan dalam waktu lama. Tetapi ketika mereka sudah banyak mengalaminya, mereka pun meledak seperti badai taupan.[87]

Sebaliknya, Gary Gregg berkisah tentang "satu dari orang-orang yang lebih progresif" di sebuah kota Maroko yang mendirikan kafe bagi para wisatawan. Bukannya mengelola sendiri, kafe itu diambil alih seorang pejabat pemerintah. Sang lelaki itu marah. Namun, setelah meluapkan kemarahannya, dia sadar diri bahwa tak bakal menang. Karena itu, calon pemilih kafe ini secara bertahap mengundurkan diri sambil dengan pedih berkomat-kamit mengomelinya, "Maktub, maktub". Dari peristiwa ini, Gregg menyimpulkan bahwa "kesempatan yang dibuka melahirkan semacam orientasi sukses, semacam relijiusitas kaum etis Muslim. Sedangkan penutupan peluang melahirkan kesediaan untuk mengundurkan diri dalam fatalisme relijius pelipur lara." Dengan kata lain, kesediaan mengundur diri terjadi pada seseorang ketika peluangnya ditutup.

Bagaimanapun, defenisi fatalisme ini memungkinkan orang untuk mempercaya dua cara: Kaum Muslim itu fatalis, terlepas dari apakah ia diam atau tidak, apakah dia pasif atau aktif. Ini menyebabkan tesis fatalisme Islam cocok dengan semua peristiwa yang mungkin dihadapi dan sarana-sarana yang tidak bisa disangkal. Ini bukan soal ilmiah atau ilmu sosial. Lebih dari itu, ia merupakan tipu muslihat semantik. Jika fatalisme berarti demikian atau sebalikiya, maka sebagai sarana analisis dia justru tidak berguna. Orang fatalis secara pasif menerima jatahnya sehingga menderita kelaliman dan kekejaman apapun sebagai nasibnya. Jadi, berdasarkan defenisi ini, pemberontak bukanlah seorang fatalis,

Kesimpulan: Fatalisme dan Kebalikannya

Fatalime berkembang beriringan dengan aktivisme, energi dan keberanian berusaha kaum Muslim masa kini yang yang kuat. Von Grunebaum mencatat dua warisan ini:

Kaum Muslim biasanya enggan dan tanpa protes menerima beban yang didukung oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dia sangat menyari hakikat kekuatan manusia yang senantiasa berubah sehingga cerdas meminimalisasi pengaruhnya yang pokok. Pada pihak lain, orang menyaksikan pemberontakan yang tidak terhitung jumlahnya di tanah-tanah Muslim yang memperlihatkan bahwa sikap enggan dan tanpa protes orang beriman memang punya batas yang sangat pasti dan agak sempit . Bagaimanapun kerap dikecewakan harapan-harapannya, khalayak senantiasa siap sedia berperang demi cita-cita mereka daripada sabar menunggu hasil yang sudah ditakdirkan. Jadi tampaknya sangat meragukan apakah "fatalisme" dapat benar-benar dijelaskan sebagai kekuatan penghambat dalam dunia politik. [88]

Atau, sebagaimana ditulis oleh pengarang ini pada 1983 seputar kehidupan pra-modern:

Walau orang-orang Muslim kerap dirujuk dengan istilah Arab ra'iya (cenderung bergerombol), yang memperlihatkan sikap pasif, namun jauh lebih tepat untuk melihat mereka sebagai sapi, yang biasanya, tenang dan puas, yang kadang berbalik menentang pihak berwenang dan mendorong mereka. Jarang terjadi penolakan terhadap [tatatertib tradisional], yang biasanya pada masa-masa krisis yang luar biasa, tetapi kerapkali cukup untuk membuat penguasa Muslim takut. [89]

Ringkasnya, "fatalisme" merupakan reduksi sederhana terhadap realitas rumit kehidupan kaum Muslim. Ya, ada kecenderungan fatalistis yang tidak sebanding (polling Pew menemukan fakta ini); meski skeptisime ilmu sosial mengatakan, fatalism tampaknya lebih banyak dihayati kaum Muslim dibanding masyarakat lain. Tetapi juga ada catatan hiperaktivisme yang bertentangan (seperti disimbolkan dari kasus Iran dan Mesir). Paduan ini tidak bisa diramalkan. Hanya melihat separuh gambar justru merusak seluruh gambar. Fatalisme tidak membantu menjelaskan kehidupan kaum Muslim. Malah seharunya, istilah itu tidak lagi dianalisis.

[1] Dikutip oleh Robert Fisk dalam The Independent (London), 18 Juni, 2000; Halim Barakat, "Beyond the Always and the Never: A Critique of Social Psychological Interpretations of Arab Society and Culture," dalam Theory, Politics and the Arab World: Critical Responses, ed. Hisham Sharabi (New York: Routledge, 1990), halaman 147-50; idem, The Arab World: Society, Culture, and State (Berkeley: University of California Press, 1993), halaman 191-4.

[2] Associated Press, 13 September 2015.

[3] The Washington Post, 1 Februari 2004.

[4] Saudi Press Agency, 3 Juli 1990.

[5] Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1974), hal. 763. Al-Qur'an tidak menggunakan kata qisma dalam arti "nasib."

[6] Encyclopaedia of Islam, edisi kedua., s.v. "qisma."

[7] Radio Tehran, 4 Juli 1990.

[8] Kayhan International (Tehran), 9 Juli 1990.

[9] Ibid., 7 Juli 1990.

[10] Resalat (Tehran), 5Juli 1990. Tekanan seperti yang tertulis dalam teks asli. Fahd tampaknya tidak pernah mengucapkan kalimat yang berkaitan dengan dia di sini.

[11] Saudi Press Agency, 9 Juli 1990.

[12] The Independent (London), 12 Juli 1990.

[13] Helmer Ringgren, "Islamic Fatalism," dalam Helmer Ringgren, ed., Fatalistic Beliefs in Religion, Folklore, and Literature (Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1967), hal. 52-62; Maria De Cillis, Free Will and Predestination in Islamic Thought: Theoretical Compromises in the Works of Avicenna, al-Ghazali and Ibn 'Arabi (Oxford: Routledge, 2013).

[14] W. Montgomery Watt, Free Will and Predestination in Early Islam (London: Luzac, 1948).

[15] W. Montgomery Watt, The Encyclopaedia of Islam, edisi kedua., s.v. "Djahmiyya."

[16] Bernard Lewis, The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years (New York: Scribner, 1996), hal. 16.

[17] As'ad Abu Khalil, "Al-Jabriyyah in the Political Discourse of Jamal 'Abd al-Nasir and Saddam Husayn: The Rationalization of Defeat," The Muslim World, July-Oct. 1994, hal. 241.

[18] Ulrich Schoen, Determination und Freiheit im arabischen Denken heute: eine christliche Reflexion im Gespräch mit Naturwissenschaften und Islam (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1976); Mohammad M. al-Sha'rawi, Fate and Predestination, trans. Aisha Abdurrahman Bewley (London: Dar al-Taqwa, 1994).

[19] Dalya Cohen-Mor, A Matter of Fate: The Concept of Fate in the Arab World as Reflected in Modern Arabic Literature (New York: Oxford University Press, 2001).

[20] Louis Alexandre Olivier de Corancez, Histoire des wahabis; depuis leur origine jusqu'a la fin de 1809 (Paris: Chez Crapart, 1810), diterjemahkan oleh Eric Taber sebagai The History of the Wahabis from Their Origin until the End of 1809 (Reading, Eng.: Garnet, 1995), hal. 122. Lihat juga, hal. 24, 33.

[21] Edward William Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians (London: Dent, 1966; diterbitkan pertama pada 1860), hal. 291.

[22] Oxford English Dictionary, s.v. "kismet."

[23] The Catholic Encyclopedia: An International Work of Reference on the Constitution, Doctrine, Discipline, and History of the Catholic Church (New York: Robert Appleton, 1909), vol. 5, s.v. "fatalism."

[24] Winston Churchill, The River War (London: Longmans, Green and Co., 1899), vol. II, hal. 248-50.

[25] T. E. Lawrence, Seven Pillars of Wisdom: A Triumph (Garden City, N.Y.: Doubleday, Doran and Co., 1935), hal. 38-9.

[26] "Paper on the Persian Social and Political Scene," dikutip dalam Ervand Abrahamian, Khomeinism: Essays on the Islamic Republic (Berkeley: University of California Press, 1993), hal. 115.

[27] Anthony Cave Brown Oil, God, and Gold: The Story of Aramco and the Saudi Kings (Boston: Houghton Mifflin, 1999), hal. 147.

[28] Hilma Granqvist, Birth and Childhood among the Arabs: Studies in a Muhammadan Village in Palestine (Helsinki: Söderström, 1947), hal. 177.

[29] G.E. von Grunebaum, Islam: Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition, 2d ed. (London: Routledge and Kegan Paul, 1961), hal. 70.

[30] Morroe Berger, The Arab World Today (Garden City, N.Y.: Anchor, 1964), hal. 156.

[31] Raphael Patai, The Arab Mind (New York: Charles Scribner's Sons, 1976), hal. 148, 310.

[32] Pat Robertson, berbicara tentang The 700 Club, Oct. 20 1994, disusun oleh People for the American Way, Washington, D.C.

[33] David B. Burrell, "The Pillars of Islamic faith: What We Should Know and Why," Commonweal, 31 Januari 1997.

[34] Agatha Christie, They Came to Baghdad (London: Fontana, 1954), hal. 34.

[35] Gene Johnson, "Seattle's Maktub is movin' on up," 19 Junli 2003. Untuk informasi lebih lanjut, lihat maktub.com.

[36] Henry Habib-Ayrout, Fellahs d'Egypte (Cairo: Editions du Sphynx, 1952), hal. 170.

[37] Sania Hamady, Temperament and Character of the Arabs (New York: Twayne, 1960), hal. 185, 213, 187.

[38] Jahangir Amuzegar, The Dynamics of the Iranian Revolution: The Pahlavis' Triumph and Tragedy (Albany: State University of New York Press, 1991), hal. 91; Homa Katouzian, The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism, 1926-1979 (New York: New York University Press, 1981), hal. 65.

[39] Samir al-Khalil [pseud. of Kanan Makiya], Republic of Fear: The Politics of Modern Iraq (Berkeley: University of California Press, 1989), hal. 100.

[40] Yvonne Yazbeck Haddad dan Adair T. Lummis, Islamic Values in the United States (New York: Oxford University Press, 1987), hal. 25.

[41] The World' s Muslims: Unity and Diversity, Pew Forum on Religion & Public Life, Washington, D.C., 9 Agustus 2012, hal. 41.

[42] Associated Press, 16 Desember 2003.

[43] Agence France-Presse, Dec. 31, 2004; Middle East Online (London), D31 Desember 2004.

[44] The New York Times, 12 Juni 2010.

[45] Muzaffar Haleem dan Betty Bowman, The Sun Is Rising in the West: New Muslims Tell about Their Journey to Islam (Beltsville, Md.: Amana, 1420/1999), hal. 29.

[46] The New York Times, 13 Maret 1999.

[47] Today's Zaman (Istanbul), 29 September 2014.

[48] Karim El-Gawhary, "Religious Ferment(ation)," Middle East Report, Musim Panas 1999,hal. 15.

[49] Stephen O. Murray and Will Roscoe, eds., Islamic Homosexualities: Culture, History, and Literature (New York: New York University Press, 1997), hal. 274.

[50] The New York Times, 19 April 2000.

[51] Dikutip dalam Herbert Mason, Memoir of a Friend: Louis Massignon (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1988), hal. 65.

[52] Associated Press, 31 Oktober 1999.

[53] Abbé Alain René Arbez, "Detenus Musulmans Dans Les Prisons Suisses: (Le Constat D'un Aumônier Catholique)," Commission of the Conference of Swiss Bishops for Migrants, 31 Maret 2000.

[54] R. Stephen Humphreys, Between Memory and Desire: The Middle East in a Troubled Age (Berkeley: University of California Press, 1999), hal. 186-7.

[55] Hani Fakhouri, Kafr el-Elow: An Egyptian Village in Transition (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1972), hal. 41.

[56] Marcia C. Inhorn, Infertility and Patriarchy: The Cultural Politics of Gender and Family Life in Egypt (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996), hal. 78.

[57] Olivier Roy, Islam and Resistance in Afghanistan, diterjemahkan oleh First Edition (Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1986), hal. 34.

[58] Gary S. Gregg, The Middle East: A Cultural Psychology (New York: Oxford University Press, 2005), hal. 30-3.

[59] Gabriel A. Acevedo, "Islamic Fatalism and the Clash of Civilizations: An Appraisal of a Contentious and Dubious Theory," Social Forces, 86 (2008): 1711-52.

[60] Helmer Ringgren, Studies in Arabian Fatalism (Uppsala: A.-B. Lundequistska, 1955).

[61] Abu Khalil, "Al-Jabriyyah," hal. 242.

[62] Ibid., hal. 243.

[63] Untuk daftar kepustakaan, lihat Saleh Soubhy, Pèlerinage à la Mecque et a Médine (Cairo: Imprimerie Nationale, 1894), hal. 15.

[64] Abu Khalil, "Al-Jabriyyah,"hal. 243.

[65] Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Guenther Roth dan Claus Wittich, eds. (Berkeley: University of California Press, 1978), hal. 575.

[66] The World' s Muslims: Unity and Diversity, hal. 61.

[67] "Fate or Free Will, Nature or Nurture," OnIslam.net (Doha), 16 Agustus 2003.

[68] Colliers Encyclopedia on CD-ROM, r.v. "kismet"; Encarta Encyclopedia, diakses 6/4/15, s.v. "kismaayo."

[69] Abu Khalil, "Al-Jabriyyah," hal. 246.

[70] Ibid., hal. 243-4.

[71] Encyclopaedia of Islam, edisi kedua, "Kismet."

[72] Abu Khalil, "Al-Jabriyyah," hal. 247.

[73] Michael B. Oren, Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East (New York: Oxford University Press, 2002), hal. 310.

[74] Abu Khalil, "Al-Jabriyyah," hal. 249-55.

[75] Saddam Hussein, ketika bertemu dengan wakil Paus Kardinal Achille Silvestrini, 3 Mei 1993, dalam siaran Radio Republik Irak, 4 Mei 1993.

[76] Dikutip dalam Ghazi A. Algosaibi, The Gulf Crisis: An Attempt to Understand (New York: Kegan Paul International, 1993), hal. 38; Milton Viorst, Sandcastles: The Arabs in Search of the Modern World (New York: Alfred A. Knopf, 1994), hal. 345.

[77] Eli Lake, "Egypt's Titanic Ups Pressure On Mubarak," The New York Sun, 6 Februari 2006.

[78] Inter-Press Service (IPS, Rome), 24 September1996.

[79] David Holden and Richard Johns, The House of Saud: The Rise and Rule of the Most Powerful Dynasty in the Arab World (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1981), hal. 379.

[80] Boutros Boutros-Ghali, Egypt's Road to Jerusalem: A Diplomat's Story of the Struggle for Peace in the Middle East (New York: Random House, 1997), hal. 264.

[81] Televisi Saluran 1 (Jerusalem), 11 Agustus 1996.

[82] Nur Bilge Criss, Istanbul under Allied Occupation, 1918-1923 (Leiden: Brill, 1999), hal. 4.

[83] John R. Stempel, Inside the Iranian Revolution (Bloomington: Indiana University Press, 1981), hal. 13.

[84] Holden and Johns, The House of Saud, hal. 383.

[85] The New York Times, 30 Juni 2013.

[86] Khalil, Republic of Fear, hal. 100.

[87] Associated Press, 28 Maret 2005.

[88] Von Grunebaum, Islam, hal. 70.

[89] Daniel Pipes, In the Path of God: Islam and Political Power (New York: Basic Books, 1983), hal. 63.

Pemutakhiran 25 September 2015: Setelah bencana terkait perjalanan haji kedua, kali ini terjadi lagi aksi dorong mendorong di Mina, pada 25 Septembper, 2015. Musibah itu pun menyebabkan hampir 800 orang meninggal dunia. Menteri Kesehatan Arab Saudi, Khaled al-Falih mengatakan, "Bencana seperti itu mestinya bisa dihindari. Bagaimanapun, ini kehendak Allah." Sheik Abdul Aziz al-Sheikh pun memberitahu putera mahkota: "Yang mulia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Karena untuk hal-hal yang tidak bisa manusia kendalikan, Yang Mulia tidak bisa dikecam demi mereka. Nasib dan takdir manusia tidak bisa dielakan." Sebaliknya, pihak berwenang Iran menuduh Arab Saudi melakukan kejahatan karena lalai.

Pemutakhiran 2 Oktober 2015: Sabreena Razaq Hussain, seorang dokter Inggeris dan Muslim menerbitkan sebuah artikel seputar cara Arab Saudi mengurus haji (Di Mekah saya melihat sedikit sekali, kasih sayang yang Islami, tetapi banyak sekali kelengahan dari pihak Arab Saudi") menolak upaya untuk menutupi nama baik dengan mengatakan "Kehendak Allah" yang diajukan oleh pihak berwenang terkait dengan kematian baru-baru ini:

Saya sama sekali tidak merasakan perbedaan antara ketenangan spiritual dan pengalaman menyenangkan di dalam lingkungan Masjid Agung dan tempat-tempat suci berbarengan dengan rasa cemas dan sedih karena sejumlah kalangan menjadikannya persoalan politik. Sebelum tiba di Arab Saudi menemani orangtua saya menjalankan ibadah haji, ketidaktahuan membuat saya percaya bahwa salah satu negara Muslim paling kaya di dunia ini bakal sangat teroriganisasi memfasilitasi ritual haji. Kini, kembali ke Inggeris, saya berterima kasih karena masih hidup namun masih merasa ngeri dengan apa yang saya saksikan. Sepenuhnya saya pahami mengapa ratusan orang terbentur hingga mati dan saya tidak percaya bahwa "Kehendak Allah" dapat digunakan sebagai meminta maaf...

Saya menolak menerima sikap ngotot sejumlah pihak bahwa ratusan orang yang mati itu merepresentasikan kehendak Allah dan karena itu tidak bisa dihindari. Saya yakin Islam didasarkan pada akal budi. Artinya, kecuali kalau kau sudah lakukan semuanya sesuai kemampuanmu sesuai sarana-sarana yang kau miliki guna secara aktif menghindari situasi yang jelas, kau tidak bisa memanfaatkan alasan pemaaf sebagai kehendak Allah.