Untuk mendapatkan Bagian I tulisan ini, lihat "'Godless Saracens Threatening Destruction': Premodern Christian Responses to Islam and Muslims," Middle East Quarterly, Winter 2021.

Setelah satu milenium bermusuhan nyaris tak terputus terhadap Islam dan Muslim, [1] permusuhan umat Kristen terhadap keduanya pun menurun. Dalam serangkaian perubahan penting, imperialisme dan sekularisme Eropa justru mampu mengatasi perasaan takut akan penaklukan dan doktrin palsu yang menghinggapi mereka selama berabad-abad. Dalam prosesnya, umat Kristen juga memperhatikan bahwa Islam bukanlah tipu-mulislihat mengerikan yang pernah terlihat. Sampai batas tertentu, kekaguman, simpati bahkan perasaan bersalah vis-à-vis terhadap umat Muslim berkembang. Sikap ini hampir tak terbayangkan terjadi sebelum tahun 1700. Namun, bagaimanapun, warisan lama tetap ada. Warisan itu pertama-tama dihidupkan kembali seiring dengan gelombang Islamisme dan imigrasi ke Barat selama setengah abad terakhir.

Bahasan berikut pertama-tama meninjau beberapa jenis perubahan, kemudian meninjau beberapa kelanjutannya. Ada tiga lapisan perubahan utama: kekuatan senjata Bangsa Eropa, kurangnya sentimen relijius dan adanya kaum Kiri yang sedang mencari para sekutu.

Perubahan: Imperialisme Eropa

Dalam dua kesempatan, Bangsa Eropa pra-modern menanggapi kaum Muslim penakluk kekaisaran Kristen dengan melakukan serangan balik. Pertama, kekaisaran Arab memantik serangan atas Kekaisaran Bizantium, Spanyol dan Pasukan Salib. Kedua, Kekaisaran Utsmaniyah melakukan ekspansi dengan memasuki Eropa sehingga berhadapan dengan imperialisme modern Eropa. Konon, ada perbedaan mendasar yang membedakan putaran pertama dari putaran kedua serangan. Pada 1248, pasukan Prancis dan Mesir kasarnya sama-sama berhadapan-hadapan. Sesudah masa itu, kaum Muslim mengalami masa sulit dan kemerosotan selama berabad-abad. Sebaliknya, kalangan Kristen justru mengalami kemajuan. Itu berarti bahwa sebelum 1700, pasukan Eropa secara jelas dan konsisten mulai melancarkan serangan. Pada 1798, ketika pasukan Prancis dan Mesir kembali berhadap-hadapan, keseimbangan kekuatan pun benar-benar bergeser. Ia berpihak kepada umat Kristen. [2]

Pada 1699, ketika Kekaisaran Utsmaniyah menandatangani Perjanjian Carlowitz yang sangat merugikan pihaknya dengan Liga Suci, ia menandai tanggal yang diterima umum atas pergeseran ini. Setelah itu, Bangsa Eropa punya kekuatan untuk langsung menghadapi umat Muslim. Yang terakhir, setelah lebih dari satu milenium mengancam Eropa, kini harus mempertahankan diri dari superioritas militer yang tegas, yang dengan penuh semangat dieksploitasi oleh Bangsa Eropa.

Pada tahun 1699, Kekaisaran Utsmaniyah menandatangani Perjanjian Carlowitz yang sangat merugikannya dengan Liga Suci. Setelah lebih dari satu millennium, mengancam Eropa, umat Muslim kini terpaksa membela diri dari militer Eropa yang lebih unggul. |

Kesenjangan ini menyebabkan Bangsa Eropa menaklukkan hampir semua wilayah mayoritas Muslim selama satu setengah abad. Menundukkan sekitar 95 persen masyarakat Muslim.[3] Penaklukan berawal pada 1764 ketika Perusahaan East India Company (EIC) menduduki Bengal. Penaklukan berlanjut hingga 1919 ketika Bangsa Kristen menguasai semua wilayah mayoritas Muslim. Kecuali Turki, Iran, Afghanistan, Arab dan Yaman (wilayah mayoritas Muslim lainnya berada di bawah kendali Thailand dan Cina). Kekuatan Eropa yang seimbang memungkinkan tiga negara pertama (baca: Turki, Iran dan Afghanistan) untuk tetap merdeka sementara dua negara terakhir (Yaman dan Arab Saudi) menawarkan terlalu sedikit keuntungan yang bisa menginspirasi ambisi kekaisaran Eropa.

Secara keseluruhan, dua belas negara Eropa modern beserta empat negara mayoritas Kristen lain menaklukkan wilayah seberang laut yang didiami komunitas Muslim. Negara-negara itu adalah Inggris, Portugal, Spanyol, Prancis, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Jerman, Austria, Italia, Yunani, Rusia, Ethiopia, Filipina, dan Amerika Serikat. Dengan rakus mereka bersaing satu sama lain. Sering kali berperang di antara mereka sendiri. Hal ini menyiratkan bahwa penyerangan ini terjadi tanpa rencana atau konspirasi.

Seiring dengan keberhasilannya membalikkan tatanan pramodern, Bangsa Eropa kini mulai mengepung kaum Muslim. Langkah ini sekaligus menghilangkan kecemasan Kristen yang diwariskan turun-temurun tentang Islam. Upaya ini mereka lakukan sambil menanamkan semangat supremasi, yang seringkali mereka kaitkan dengan iman Kristen. Bangsa Eropa pun mengagumi sendiri kekuatan baru mereka. Dalam kata-kata sejarahwan Henry Dodwell, "rasa rendah diri secara militer yang semakin meningkat membawa serta banyak konsekuensi moral."[4] Kaum Muslim tidak lagi mewakili kekuatan yang siap menghancurkan Kekaisaran Kristen tetapi kini bagi kebanyakan kaum Kristen mereka tampak sebagai kaum miskin, terkutuk dan terbelakang yang membutuhkan aturan dan pengawasan Eropa.

Perhatikan perubahannya yang cepat: Pada 1686, Diplomat Inggris Paul Rycaut menyebut kaum Muslim sebagai "momok bagi agama Kristen." [5] Setelah 1807, William Jones, pendiri linguistik modern sekaligus dosen Bahasa Arab di Universitas Cambridge mengatakan Bangsa Arab sebagai "bangsa yang tidak pernah saya sukai." [6]

Sikap santai ini berdampak terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang baru berdiri. Dalam sebuah perjanjian dengan Bangsa Barbary pada 1796 Amerika Serikat mengatakan bahwa "pihaknya tidak memusuhi hukum, agama atau ketenangan kaum Musselmen" sehingga menyerukan "harmoni" antara kedua belah pihak.[7] Para pembangkang seperti Wilfrid Scawen Blunt di Mesir dan Sudan atau Edward Granville Browne di Iran pun bersimpati kepada kaum Muslim terjajah yang berperang melawan Pemerintahan Bangsa Eropa.

Perubahan: Relaksasi Relijius

Pandangan yang lebih bervariasi dan bernuansa tentang Muhammad, Islam dan Muslim terjadi ketika perimbangan kekuasaan kedua pihak berubah yang beriring jalan dengan menurunnya relijiusitas umat Kristen sendiri. Kemarahan mereka atas dugaan Islam menipu dan kemarahan mereka terhadap praktik seksual Muslim pun mereda. Bentuk tradisional permusuhan umat Kristen pun tidak lagi mencengkram berbasiskan pada para intelektual Abad Pencerahan yang melihat Islam tidak lebih buruk dari Kristen. Memang, antagonisme Abad Pencerahan terhadap Kekristenan yang terorganisir bahkan berdampak pada munculnya pujian terhadap musuh turun-temurun ini.

Ironisnya, penghormatan yang rendah terhadap Islam secara historis kini justru berubah dengan menjadikan nabi-nya sebagai sarana mengekspresikan sentimen anti-Gereja. Sejarawan Thomas Carlyle misalnya menyebut Nabi Muhammad sebagai "pahlawan"[8] sementara penulis drama George Bernard Shaw menjulukinya sebagai "pria luar biasa ... Juruselamat Kemanusiaan"[9] Beberapa pemikir bebas termasuk Voltaire dan Napoleon Bonaparte, lebih menyukai Islam daripada Kristen. Sikap terbuka yang baru ini berdampak pada penilaian ulang lainnya. Orientalis seperti Edward Lane lantas mempelajari Islam dan Muslim secara sadar terpisah dengan semangat yang objektif. Mistikus seperti Louis Massignon menjadi sangat terlibat dalam agama Islam. Orang-orang yang meyakini hidupnya pahit getir dan suka mengasihani diri seperti St. John Philby bahkan masuk Islam sebagai sarana supaya bisa melakukan protes. Semangat kolektif mereka memengaruhi sikap yang populer terhadap Muslim, yang tidak banyak bermusuhan dan bersemangat.

Berbagai karya imajinatif menangkap perasaan baru seputar kekuatan dan kegembiraan itu. Seorang mata-mata Turki fiktif berkepribadian menarik dan punya selera humor yang hidup pun lantas menjadi bintang sebuah buku delapan jilid yang terbit pada era 1680-an – 90-an. Judulnya, L'espion turc. Di dalamnya, negara-negara Muslim mendapat perlakuan yang menyenangkan. Padahal, penggambaran itu bukan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat Eropa dari seorang Muslim dari dulu sampai sekarang. Montesquieu pun sama. Dia menggunakan wahana sastranya sebagai tempat bagi Iran dalam karyanya bertajuk Letters Persanes yang terbit pada 1921 yang mengomentari masyarakat Prancis, yang sebelumnya dianggap aneh.

Turquerie, menjadi mode untuk menggambarkan subjek Eropa dalam kostum Turki atau dalam lingkungan Turki. Ia, dengan demikian sekaligus menandai perubahan sikap masyarakat Eropa yang berawal pada 1720-an dan berlangsung selama beberapa dekade. Sejarawan Peter Hughes menulis bahwa meskipun "Turki secara keseluruhan tidak banyak membangkitkan rasa kagum filosofis dibandingkan dengan Cina," ia punya daya tarik khusus:

Daya tarik orang pun Turki dengan simbol-simbol-simbol seperti harem, kesultanan, pemandian ala oriental dan sebagainya dimanfaatkan lengkap sehingga memperlihatkan sifatnya yang sedikit memperindah lukisan yang menampilkan mereka. ... Pada saat ini, dalam sejarah Bangsa Eropa, Kekaisaran Utsmaniyah tidak lagi terasa sebagai sebuah kekuatan yang mengkhawatirkan oleh bangsa yang canggih itu. Karena itu, jelas ada hal tertentu yang menarik dalam hubungan seorang wanita muda Eropa berpenampilan sempurna. Mirip hubungan sang selir dengan Kaisar Turki Nan Agung dalam lukisan [Charles-Andre] Van Loo. [10]

Lukisan karya Charles-André van Loo, "Kaisar Agung Turki Menyelenggarakan Konser bagi Selirnya," 1737. |

Pada tahap ini, sikap aneh menggantikan perhatian yang tidak wajar. Karena itu untuk pertama kalinya, kaum Muslim Timur (Muslim Orient) berubah menjadi objek roman dan intrik yang lucu. Perubahan itu diawali oleh Lord Byron, seorang bangsawan muda yang pergi ke Timur hendak mencari semacam petualangan baru yang lebih lembut. Richard Burton yang kemudian secara sembunyi-sembunyi mengunjungi Mekah dan Madinah melambangkan penjelajah yang modis. Sekolah seni lukis Orientalis pimpinan Eugène Delacroix pun menjadi sangat popuer karena menggambarkan Timur Tengah secara eksotis. Bangsawan Polandia datang dengan gagasan glamor agaknya tentang asal-usul Bangsa Iran ("Sarmatian"). Pada 1870, kaum Muslim menjadi begitu jinak sehingga sekelompok anggota Freemason mendirikan Ordo Arab Kuno Bangsawan Kuil Mistik (Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine) yang lucu, lengkap dengan topi dan Kaabah Mekah (Mecca Temple) Kota New York. Para Pemuja Tempat Suci (the Shriners) demikian panggilan mereka, "mengundang penonton mereka untuk melupakan kesengsaraan sehari-hari mereka yang kebarat-baratan dan menikmati tontonan Orientalis yang riang dan absurd," dalam deskripsi sejarawan Jacob S. Dorman.[11]

Kisah Seribu Satu Malam lantas menjadi sumber fantasi favorit seperti tertuang dalam rangkaian simfoni karya Nikolai Rimsky-Korsakov, bertajuk Scheherazade. Para tokoh aliran Romantik Jerman seperti Johann Wolfgang von Goethe ( dalam West – östlicher Divan) memperkenalkan tema Timur Tengah dalam tulisan mereka. Salah satu tokoh aliran itu, Friedrich Rückert (Oestliche Rosen) bahkan menjadi dosen bahasa Oriental terkemuka. Penulis Inggris seperti Rider Haggard (She) dan Rudyard Kipling (Kim) juga merefleksikan perubahan sikap ini. Novelis Prancis yang produktif, Pierre Loti (dalam novelnya, Fantôme d'Orient), mengubah kehidupan Turki dan Arab menjadi sebuah kehidupan romantis.

Era 1920-an menyaksikan Orientalisme yang sangat intens yang berkembang di antara kalangan kulit putih dan kulit hitam Amerika Serikat. Novel Inggris dan film Amerika The Sheik, yang dibintangi Rudolph Valentino sebagai pemeran utama misalnya menceritakan kisah seorang Badui Afrika Utara yang menculik seorang gadis Inggris yang akhirnya malah jatuh cinta pada pesonanya dan menemukan kebahagiaan di haremnya. Belakangan, film ini melahirkan genre "roman gurun" (dengan judul roman seperti When the Desert Calls dan The Son of the Sheik) serta lagu-lagu musik populer (seperti The Sheik of Araby). Seperti dicatat oleh L. Carl Brown dari Universitas Princeton, daya tarik cerita-cerita ini terletak pada "penolakan yang disengaja terhadap kenyataan demi fantasi yang murni."[12]

Orang kulit hitam Amerika mengambil sikap positif ini ke arah yang lebih serius. Mereka melihat Bangsa Moor dan kaum Muslim sebagai jalan positif untuk menghindari diskriminasi rasial. Dimulai dengan Noble Drew Ali dan kemudian WD Fard, Elijah Muhammad, Malcolm X, dan Louis Farrakhan, serangkaian tokoh karismatik itu mengembangkan sebuah versi Islam kerakyatan yang mengambil berbagai bentuk, termasuk Moorish Science Temple of America, Nation of Islam, dan the Five Percenters. Meskipun agama-agama baru ini tidak punya banyak kesamaan dengan Islam normatif Arab abad ketujuh, mereka menjadi semacam jembatan antara Agama Kristen dan Islam normatif bagi ratusan ribu orang kulit hitam.

Unsur-unsur perilaku ala Kisah Seribu Satu Malam ini mampu bertahan lama setelah kekuasaan baru berganti yang membuatnya ketinggalan zaman. Karena itu, dalam sebuah buku Amerika yang populer The Arab World, yang diterbitkan pada 1962, penulis Inggris Desmond Stewart masih menyatakan bahwa seorang pengunjung Barat ke negara-negara berbahasa Arab memasuki "alam Aladdin dan Ali Baba".[13] Demikianlah khayalan penuh bahagia hanya mati perlahan.

Perubahan: Kaum Kiri Menemukan Islamisme

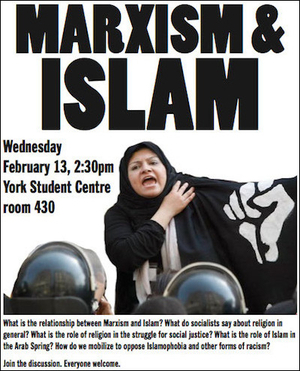

Para pengikut Marxis melihat kaum Muslim menggantikan kelas pekerja sebagai kaum revolusioner yang bakal menggulingkan tata-tertib kaum borjuis yang ada. Karena itu, seorang anggota serikat buruh Prancis pun mendesak kaum Muslim untuk "bersatu dengan kaum pekerja untuk menghancurkan system kapitalis." |

Pandangan simpatik ini memperoleh masukan politik dari luar yang semakin meningkat pada era 1970-an yang berjalan iring dengan kebangkitan Islamisme. Pada masa itu, ada "kepedulian tertentu" yang berhasil diidentifikasi Hughes. Kini, sikap peduli itu diterapkan untuk membentuk aliansi dengan kaum Islam radikal (Islamist).

Fenomena ini terbentuk bersamaan dengan perkembangan penting pertama di kalangan Islam radikal yang mempengaruhi masyarakat Barat yaitu Revolusi Iran 1978-79.[14] Peristiwa kunci tampaknya terjadi ketika intelektual kiri Prancis Michel Foucault senang dengan apa yang langsung disaksikannnya di Iran yang membuatnya mengatakan Ayatollah Khomeini sebagai "orang suci." Hal itu menyebabkan Ramsey Clark, Mantan Jaksa Agung Amerika Serikat menawarkan dukungannya ketika mengunjung Khomeini. [15] Kaum kiri Amerika Latin terkemuka seperti Fidel Castro, Hugo Chavez, dan putra Che Guevara, Camilo pergi berziarah ke Teheran. Politisi Inggris Jeremy Corbyn menerima uang para mullah dan muncul di televisi Iran. [16]

Serangan 11 September 2001 terhadap Gedung Pusat Perdagangan Dunia (World Trade Center---WTC) menginspirasi lahirnya pujian serupa. Komposer Jerman Karlheinz Stockhausen menyebut serangan itu sebagai "karya seni terbesar bagi seluruh kosmos". Novelis Amerika Norman Mailer menganggap pelakunya sebagai "brilian". Dengan semangat yang sama, Noam Chomsky, seorang dosen Massachusetts Institute of Technology (MIT) mengunjungi pemimpin Hizbullah dan mendukung program bersenjatanya. Ken Livingstone, seorang pengikut Trotsky dan Walikota London, secara fisik merangkul pemikir Islam radikal Yusuf al-Qaradawi. [17] Dalam kampanyenya untuk menjadi Presiden AS pada 2004, Dennis Kucinich mengutip ayat Al-qur'an kemudian mendesak umat Muslim yang berkumpul dalam masjid untuk mengucapkan "Allahu Akbar" dan dengan bangga memaklumkan, "Saya menyimpan satu Alquran di kantor saya.." [18]

Sejumlah tokoh kiri penting melakukan langkah lanjutan dengan beralih menganut Islam. Mereka itu misalnya, Lauren Booth, H. Rap Brown, Keith Ellison, George Galloway,[19] Roger Garaudy, Yvonne Ridley, Ilich Ramírez Sánchez ("Carlos the Jackal"), dan Jacques Vergès.

Aliansi Kaum Kiri-Penganut Islam Radikal (atau Merah-Hijau) punya beberapa dasar. Pertama, kedua pihak mempunyai lawan eksistensial yang sama. Menurut penjelasan Galloway: "gerakan progresif di seluruh dunia dan Muslim memiliki musuh yang sama." Musuh bersama yang dia maksudkan adalah peradaban Barat khususnya negaranya sendiri Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Israel, ditambah lagi dengan orang Yahudi, umat Kristen yang beriman dan kaum kapitalis. [20] Sánchez juga berpendapat bahwa "hanya koalisi Marxis dan Islamis yang dapat menghancurkan Amerika Serikat."[21]

Kedua, Kaum Kiri dan Penganut Islam radikal punya tujuan politik tertentu yang sama. Seperti anti-imperialisme (tetapi hanya dalam kasus Barat), sehingga kemenangan Irak atas pasukan koalisi dan Perang Melawan Teror akan diakhiri. Namun, anti-Amerikanisme menyebar dan Israel bakal dihancurkan tuntas. Sebaliknya, mereka sepakat tentang perlunya imigrasi massal dan multikulturalisme di Barat. Mereka bekerja sama efektif sehingga bersama-sama mencapai lebih daripada yang bisa mereka raih secara terpisah. Contoh penting pertama dari hal ini terjadi di Inggris Raya pada 2001. Kala itu, organisasi seperti Partai Komunis Inggris dan Asosiasi Muslim Inggris membentuk Stop the War Coalition (Koalisi Menghentikan Perang) yang merujuk kepada perang Afghanistan dan Irak.

Ketiga, kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan dari hubungan baik. Kaum Islam radikal memperoleh akses kepada legitimasi, ketrampilan dan status sosial dari Kaum Kiri, sementara Kaum Kiri mendapatkan tentara yang siap diumpankan dalam perang. Douglas Davis dari Harian Spectator, London karena itu menyebutkan koalisi sebagai;

berkah dari Allah bagi kedua belah pihak. Kaum Kiri, sekelompok komunis, pengikut Trotsky, Mao dan Castro yang pernah menyusut jumlahnya mulai berpegang teguh pada sisa-sisa perjuangan mereka. Sementara itu, para penganut Islam radikal bisa menyampaikan soal angka-angka dan semangat. Tetapi mereka membutuhkan kendaraan yang mampu memberi kemampuan untuk membeli di medan politik. Aliansi taktis dengan demikian menjadi keharusan operasional.[22]

Davis kemudian mengutip pernyataan seorang anggota sayap kiri Inggris yang dengan lebih sederhana menjelaskan: "Manfaat praktis dari bekerja bersama sudah cukup untuk mengimbangi perbedaan."

Keempat, kaum Marxis melihat kaum Muslim bisa menggantikan kelas pekerja sebagai kaum revolusioner yang akan menggulingkan tatanan borjuis yang ada. Marx meramalkan bahwa proletariat industri akan memenuhi peran ini. Meski demikian, yang terjadi justru sebaliknya; Kaum borjuis semakin makmur sehingga kaum proletar gagal mencapai potensi revolusionernya. Akibatnya, krisis kapitalisme yang sudah diantisipasi tidak pernah terjadi. Kaum Islam radikal bisa menggantikan mereka, sehingga memenuhi prediksi Marxis. Meskipun demikian, tujuannya sepenuhnya berbeda. Seorang radikal Prancis Jean Baudrillard menggambarkan kaum Islam radikal sebagai kaum tertindas yang memberontak melawan penindas mereka. [23] Olivier Besancenot, seorang anggota serikat buruh Prancis, menganggap mereka bakal menjadi "budak baru" kapitalisme sehingga menilai wajarlah bahwa "mereka harus bersatu dengan kelas pekerja untuk menghancurkan sistem kapitalis."[24]

Kelanjutan: Kolonisasi

Pandangan yang menyenangkan hanya mendominasi jika kaum Muslim tampaknya tidak merasa terancam. Pandangan lama pun kembali seperti sebelumnya jika kepercayaan diri umat Kristen meredup karena empat perubahan terjadi pada mereka akibat: kerja keras bangsa jajahan yang berkuasa, pecahnya kekaisaran, penegasan kembali kemerdekaan Muslim dan emigrasi berskala besar ke Barat.

Imperialisme dan sekularisme Eropa tidak menghapus semua sisa permusuhan abad pertengahan terhadap Muslim. Terutama ketika menghadapi suasana saling memusuhi yang terus-menerus berlanjut dari kaum Muslim. Imperialisme modern memunculkan impuls Tentara Salib dan Reconquista (penaklukan kembali kawasan miliknya yang direbut musuh) yang terpendam. Kenangan terhadap Perang Salib tetap kuat. Kerugian masa lalu mengganggu sekaligus membantu menginspirasi Eropa Barat untuk kembali menaklukan banyak kawasan Kristen sebelumnya. Karena itu muncul pernyataan; "Saladin, nous voilà" (Saladin, ini kami) adalah bagaimana seorang jenderal Prancis yang menaklukan kembali kawasan itu mengumumkan kedatangannya di Damaskus pada tahun 1920.[25] Pada 1972, seorang diplomat merujuk persaingan antara kaum Muslim-Kristen di Provinsi Sabah Malaysia ketika mengatakan: "Apa yang terjadi di Sabah hari ini hanyalah cerminan kecil dari apa yang terjadi dalam Perang Salib 1.000 tahun yang lalu." "[26].

Imperialisme mendorong Bangsa Eropa untuk semakin banyak menjalin hubungan dengan kaum Muslim, meskipun kerapkali memusuhinya. Dengan demikian imperialisme menawarkan ruang lingkup baru menuju permusuhan masa lalu sehingga semakin meningkatkan ketegangan antara Kristen - Muslim. Banyak gerakan anti-kolonial yang sangat berkwalifikasi Islami. Seperti yang terjadi di Aljazair dan Kaukasus. Penaklukan Bangsa Eropa atas kaum Muslim memang mampu mengurangi ketakutan historis mereka terhadap Islam tetapi tak bisa memadamkannya. Soalnya, kaum Muslim umumnya sangat keras menentang Pemerintahan Kristen. Prancis mengalaminya di Afrika Barat, Jerman di Afrika Timur, Rusia di Kaukasus, Inggris di Afghanistan dan Belanda di Hindia Timur. Orang Spanyol, Amerika, dan Filipina semuanya belajar dari pelajaran ini di Filipina.

Ketika ditaklukkan, kaum Muslim jelas sangat enggan menggunakan bahasa, budaya, atau agama Bangsa Eropa sehingga menimbulkan ketidakpuasan di antara para administrator penjajah dan misionarisnya. Penguasa kolonial harus mencari metode baru pengelolaan populasi Muslim mereka, seperti le système Lyautey di Maroko atau Negara-negara bekas Oman dan Uni Emirat Arab (Trucial States) di Teluk Persia. Lebih buruk lagi, kaum Muslim paling sering melancarkan serangan balik. Nama-nama insiden ini mengingatkan orang pada konfrontasi selama abad pertengahan seperti: Black Hole of Calcutta (Lubang Hitam Kalkuta), Indian Mutiny (Pemberontakan India), Bulgarian Horrors (Ngerinya Bulgaria), Pembantaian Alexandria, Gordon's Last Stand (Pertahanan Terakhir Gordon), Mullah Gila Somalia, dan Kebakaran Besar di Somalia. Seperti dengan penuh perhatian ditulis oleh sejarawan Norman Daniel, "kekaisaran meningkatkan kecurigaan yang diwariskan terhadap Islam."[27]

Kelanjutan: Dekolonisasi dan Masa-Masa Sesudahnya

Perang saudara berkepanjangan selama 1914 – 1945, menyebabkan kekuatan Eropa merosot tajam sehingga memperlihatkan batas perubahan sikap Kristen. Jika nyaris seluruh dunia Muslim jatuh ke tangan Bangsa Eropa dalam waktu satu setengah abad, maka kemerdekaan mereka dari tangan Bangsa Eropa justru terjadi jauh lebih cepat. Kebanyakan dalam periode dua puluh tahun, antara 1945-65. Kemerdekaan kembali kaum Muslim ini berjalan iring dengan maraknya ideologi Islamisme sehingga mengungkapkan bahwa ketakutan lama terhadap umat Islam memang tetap ada dalam bayang-bayang. Sudah sejak 1921, seorang rasis yang terkenal jahat namun terpelajar Lothrop Stoddard pun mencatat: "Dunia Islam, yang berdiam diri secara mental dan spiritual selama hampir seribu tahun, sekali lagi bergerak, sekali lagi bergerak.[28]] Beberapa tahun kemudian, pakar geografi Amerika, Isaiah Bowman meramalkan bahwa, dari antara berbagai masalah yang dihadapi Kerajaan Inggris dan Prancis, "tidak ada yang begitu luas, tidak ada yang begitu menentukan seperti persoalan penguasaan atas populasi besar dan fanatik jika bukan populasi Muslim yang fanatik."[29] Pada 1946, sebuah laporan intelijen A.S menemukan bahwa "negara-negara Muslim merupakan ancaman potensial bagi perdamaian dunia."[30]

Setelah kemerdekaan, ketegangan baru semakin membangkitkan kembali kecemasan lama kaum Kristen. Kaum Muslim dan Kristen terlibat dalam konflik berkepanjangan di tempat-tempat yang berbeda seperti Bosnia-Herzegovina, Siprus, Lebanon, Chad, Sudan, Uganda, Eritrea, Mozambik, dan Filipina. Tonggak penting dari semuanya itu termasuk nasionalisasi Terusan Suez oleh Gamal Abdel Nasser, perang kemerdekaan Aljazair, embargo minyak Arab selama tahun 1973, revolusi Iran dan perang di bekas Yugoslavia, Kuwait, Afghanistan, dan Irak.

Pada Nopember 1979, Iran menduduki Kedutaan Besar AS di Teheran. Aksi selama 444 hari itu menawarkan sebuah studi kasus tentang semangat yang dibangkitkan kembali: Bahwa, selain memicu krisis diplomatik antara dua pemerintah, episode ini melepaskan semburan semangat bersama yang patut dicatat.

Krisis sandera mengilhami ribuan rakyat Iran untuk berpawai di jalan-jalan mengecam Amerika atas setiap penyakit yang mungkin terjadi dalam kehidupan Iran. "Mulai dari pembunuhan dan kerusuhan etnis hingga kemacetan lalu lintas [dan] kecanduan narkoba."[31] Pemimpin Iran, Ruhollah Khomeini, menyebut Amerika sebagai "Setan terbesar", memfitnah budayanya, dan menghina presidennya. Masyarakat Amerika, tidak termasuk emigran Iran lalu menanggapinya dengan cara serupa. Mereka melukis wajah Khomeini di berbagai papan penunjuk arah. Orang Iran dengan demikian memprovokasi lebih banyak racun dibanding dengan bangsa lain pasca-Perang Dunia II. Rakyat Korea dan Vietnam sebaliknya hanya menginspirasi terjadinya sebagian kecil dari kemarahan ini.

Hubungan AS-Iran sebelumnya nyaris tidak mampu menjelaskan sikap saling bermusuhan ini. Soalnya, kedua negara pernah memperoleh manfaat dari hubungan baik mereka. Hubungan itu secara konsisten berlangsung sejak W. Morgan Shuster memberikan pelayanan finansial yang dapat dipercaya pada 1911 hingga Jimmy Carter membuat toast Tahun Baru meriah bagi Iran pada 1977 ("sebuah "pulau" stabil di salah satu wilayah yang lebih banyak masalah di dunia)." 32] Kedua pemerintah bekerja sama dalam banyak proyek penting, terutama dalam produksi minyak dan perjuangan menghentikan agresi Soviet. Sejumlah besar warga Iran pun berhasil belajar di Amerika Serikat dan para teknisi Amerika pun bekerja di Iran. Hasrat besar kedua pihak memperlihatkan sesuatu yang lebih daripada sekadar ketegangan politik rutin. Jika sejarah hubungan AS-Iran tidak mampu menjelaskan sikap murka yang timbul pada 1979-81, maka penjelasannya terletak pada sejarah panjang permusuhan antara kaum Muslim dan kaum Kristen selama satu milenium.

Kelanjutan: Sebuah Warisan yang Negatif

Memang, Norman Daniel mencatat betapa "konsep abad pertengahan [Islam] tetap sangat kuat bertahan [dan] masih menjadi bagian warisan peradaban Barat masa kini." [33] Ya, unsur relijius memang semakin berkurang pentingnya, tetapi tema lama tetap kuat: Bagi banyak masyarakat Barat, kepercayaan yang salah (fake belief), kekerasan, penipuan dan fanatisme masih menjadi ciri kaum Muslim. Dalam beberapa kasus, pralambang lama muncul kembali tanpa berubah. Seperti misalnya argumentasi bahwa Muslim abad pertengahan itu adalah parasit budaya yang tidak menciptakan apa-apa selain mencuri dari orang-orang yang mereka taklukkan. Atau bahwa taqiya (berbohong) itu memungkikan seorang Muslim untuk berbohong sesuka hati.

Dengan demikian, prasangka lama tetap utuh.. Perdana Menteri Inggris, William Gladstone, misalnya, dalam risalahnya yang sensasional yang terbit pada 1876 bertajuk Bulgarian Horrors and the Question of the East, menggambarkan orang Turki sebagai "satu-satunya spesimen anti-manusia yang hebat dari kemanusiaan. Ke mana pun mereka pergi, garis darah yang luas menandai jejak di belakangnya. Selama mereka berkuasa, peradaban menghilang dari pandangan."[34] Sementara itu, perdana menteri masa depan Inggris, Winston Churchill mengungkapkan apa yang dipikirkan oleh banyak masyarakat Eropa tentang Islam dalam bukunya Story of the Malakand Field Force (1898):

agama Mahommedan (baca: para pengikut Nabi Muhamad) bukannya mengurangi, tetapi justru meningkatkan amukan akibat sikap intoleransi. Pada awalnya, amukan intoleran itu disebarkan dengan pedang. Sejak penggemarnya tunduk, amukan intoleran menjadi sikap gila-gilaan ini lebih daripada orang-orang dari semua kepercayaan lainnya. [35]

Dalam berbagai kasus lain, sikap pramodern terhadap Islam disesuaikan dengan konteks modern. Tidak ada lagi orang yang masih mengklaim Islam sebagai bidah Kristen. Sebaliknya, tuduhan baru meyakini bahwa Allah sebenarnya adalah dewa bulan kafir bernama Hubal.[36] Klaim-klaim abad pertengahan bahwa Islam bukanlah sebuah agama sah yang langgeng bertahan, kini mendapat sentuhan politik. Geert Wilders, seorang politisi Belanda lantas berpendapat bahwa "Islam bukanlah agama. Islam adalah ideologi totaliter yang berbahaya dan kejam yang berpakaian seperti agama."[37]

Seks tetap menjadi fokus kritik yang menonjol meski jika ada pergeseran. Nabi Muhammad pun dicerca karena mempunyai banyak istri. Seiring dengan perkembangan zaman, dia kini dikecam sebagai pedofilia. Eropa abad pertengahan pun menggagas wanita Muslim sebagai termagant (yaitu wanita yang suka bertengkar, sombong, suka menguasai, kejam, rubah betina, atau wanita pemberang). Namun, gagasan termagant ini berkembang menjadi odalisque (budak harem yang hina) selama masa modern awal. Dan yang paling akhir, ada gagasan tentang korban sunat perempuan, pernikahan anak, poliandri dan pembunuhan demi kehormatan. Berbagai fantasi tentang wanita bercadar bermata menggoda membuka jalan menuju sosok wanita yang sepenuhnya tertutup burqa. Perdana menteri Inggris lainnya, Boris Johnson lantas membandingkan para wanita bercadar tertutup dengan kotak surat dan perampok bank.[38] Dengan demikian, "Kehidupan rahasia para syekh minyak" yang dulunya glamor[39] berubah menjadi cerita horor tentang perbudakan perempuan dalam rumah dan anak-anak peremuan yang diculik.[40]

Seks tetap sebagai fokus dari kritik terhadap kaum Muslims, terkait dengan topic-topik seperti sunat perempuan, perkawinan anak-anak, poliandri dan membunuh orang demi kehormatan. |

Permusuhan agama yang lama berakar terhadap kaum Muslim berkurang pada abad kedelapan belas lalu berganti dengan antagonisme budaya. Kaum Muslim menjadi kurang menakutkan, tulis sejarawan Bernard Lewis, tetapi tetap tidak menyenangkan bagi kaum Kristen. Soalnya, "permusuhan doktrinal digantikan oleh sikap tidak setuju yang kurang jelas yang muncul dalam proses berhubungan yang sebenarnya."[41]] Bangsa Eropa memang tidak lagi takut pada kaum Muslim, tetapi perasaan tidak suka mereka yang lama tetap ada. Ketika perang pimpinan AS melawan Irak meledak pecah pada 1991, Raymond Sokolov, seorang penulis pada Harian Wall Street Journal, menghadiri pertunjukan The Abduction from the Seraglio karya Mozart. Ketika menanggapi pemain yang berpakaian ala orang Turki berbicara dalam bahasa Turki yang salah (pseudo-Turkish), dia pun mengatakan:

Baik lelucon Mozart maupun situasi dasar Mozart tidak masuk akal. Kecuali jika kita setuju dengan itu. Setidaknya saat kita berada di teater. Yaitu, bahwa Muslim itu absurd dan jahat. Kamis lalu, sama sekali tidak sulit untuk melihat segala sesuatunya menurut cara Mozart. [42]

Wilfred Cantwell Smith malah ragu sehingga mengajukan pertanyaan, "apakah masyarakat Barat, bahkan mereka yang tidak sadar bahwa mereka terlibat dalam hal-hal seperti itu sekalipun, pernah benar-benar melupakan efek dari perselisihan mendasar yang berkepanjangan ini."[43] Sementara itu Gai Eaton, seorang mualaf, pada 1985 memperlihatkan,

Masa kurang dari tiga ratus tahun telah memisahkan kita dari [Perjanjian] Carlowitz. Tiga ratus tahun di mana masyarakat Eropa dapat, setidaknya hingga baru-baru ini, mencoba melupakan obsesi lama mereka terhadap Islam. Itu tidak mudah dilupakan.[44]

Hichem Djaīt bersikap sebaliknya. Ia menekankan langgengnya prasangka abad pertengahan terhadap Islam yang "menyindir mereka sendiri soal ketidaksadaran kolektif mereka yang begitu mendalam terhadap Barat sehingga orang harus bertanya diri, dengan rasa takut, apakah mereka pernah hendak dimusnahkan."[45]

Berlanjut: Imigrasi

Imigrasi besar-besaran Muslim menuju Eropa berawal pada era 1960-an. Tanpa memperhitungkan arus imigrasi ke Rusia, terlihat bahwa imigrasi mereka ke Eropa meningkatkan jumlah populasi mereka sekaligus jumlah orang yang beralih menjadi Muslim. Dari jumlah kecil hingga tiga puluhan juta jiwa. Jumlah terbesar berasal dari Afrika Utara, Turki dan Asia Selain. Tetapi nyaris semua populasi Muslim kini terwakili di Eropa.

Imigrasi dari luar Barat umumnya menyebabkan banyak persoalan praktis seperti munculnya penyakit aneh, kesulitan bahasa, ketrampilan kerja yang tidak memadai serta pengangguran. Kaum Muslim pendatang baru kerapkali membawa serta persoalan rumit yang lebih banyak akibat perilaku Islam mereka. Juga ada banyak hal berkaitan dengan wanita seperti soal niqab dan burqa, mangsa seksual (sexual predation), grooming, perkosaan berkelompok, taharrush (serangan seksual berkelompok), perkawinan antara sepupu pertama, perkawinan dengan lebih dari satu istri, sunat perempuan dan pembunuhan demi kehormatan. Persoalan-persoalan lain memperlihatkan niat yang bermusuhan. Seperti larangan bepergian pada sebagian kawasan tertentu (partial no-go zones), förnedringsrån (perampolan dengan niat menjatuhkan martabat seseorang), menerapkan perbudakan, tanggapan kasar kejam atas kritik terhadap Muslim atau Islam, bertindak kejam ketika mengajukan aturan Islam dan berbagai upaya untuk menjalankan hukum Islam pada siapapun.

Jihad telah memicu perilaku yang negative terhadap kaum Muslim. Pada 2015 lalu, dua Muslim Prancis bersaudara memasuki kantor surat kabar satiris Charlie Hebdo lalu membunuh 12 orang serta melukai 11 orang lainnya. Atas, sebuah pawai di Paris yang mendukung para korban, 11 Januari 2015 lalu. [Foto: Olivier Ortelpa] |

Kekerasan di kalangan masyarakat Muslim benar-benas luas melanda Barat. Mengarah pada pembunuhan seperti atas pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Issam Sartawi di Portugal pada 1983, pembunuhan Mantan Perdana Menteri Iran Shapour Bakhtiar pada 1991, dan atas pembangkang Turki di Paris pada 2013. Jihad menjadi sangat penting. Termasuk pula pembunuhan atas para atlet Israel di Olimpiade Munich pada 1972, percobaan pembunuhan Paus Yohanes Paulus II pada 1981, fatwa atas Salman Rushdie pada 1989, serangan 9/11 (serangan 11 September 2001), pemboman Madrid pada 2004, pembunuhan pembuat film Belanda Theo van Gogh pada 2004, pemboman London 2007, dan pembantaian Charlie Hebdo 2015. Tidak mengherankan, insiden ini dan lainnya semakin membuat umat Kristiani khawatir.

Imigrasi ilegal Muslim memicu terjadinya banyak perjuangan (battles) politik di Eropa, terutama di negara-negara Spanyol, Malta, Italia dan Yunani yang secara geografis paling terbuka. Berbagai perkelahian besar-besaran terjadi menyusul undangan yang mengejutkan dari Kanselir Jerman Angela Merkel kepada siapapun untuk datang ke Jerman sehingga sekitar 1,5 juta kaum Muslim yang belum diperiksa pun berdatangan di Eropa. Dan undangan itu bergema selama bertahun-tahun setelahnya.

Ketika imigrasi Muslim semakin meningkat, jajak pendapat demi jajak pendapat memperlihatkan emosi masyarakat Barat terhadap kaum Muslim sekaligus Islam yang menjadi semakin negatif. Sejak 1986 dan 1988, misalnya, survei tentang sikap Prancis konsisten menunjukkan bahwa pria dan wanita negeri ini sama-sama cenderung tidak mau berhubungan seks dengan orang Arab dibandingkan dengan kategori lain yang disebutkan (seperti dengan orang Afrika, Asia, India Barat).[46] Pada 2013, sebanyak 73 persen sampel Prancis memandang Islam secara negatif sementara 77 persen sampel Belanda berpendapat bahwa Islam tidak memperkaya negara mereka. [47]

Kini, beberapa kalangan analis yang melihat rendahnya angka kelahiran di Barat, banyaknya imigrasi kaum Muslim menuju Barat, penyebarluasan multikulturalisme dan Islamisme yang pelahan merambat sebagai sebuah ancaman peradaban. Alan Jamieson menyimpulkan surveinya tentang konflik Kristen – Muslim dengan mencatat, "Dalam seluruh abad panjang konflik Kristen – Muslim, ketidakseimbangan militer antara kedua belah pihak tidak pernah menjadi lebih besar. Namun, pihak Barat yang dominan tampaknya tidak mendapatkan kenikmatan apapun dari kenyataan ini." Hal itu terjadi karena medan tempurnya bukan lagi militer.[48] Atau seperti yang dikatakan dengan cara yang lebih dingin dan kaku oleh wartawan Italia Giulio Meotti "Jika Agama Kristen Timur bisa dibasmi dengan begitu mudah, maka Eropa Barat bakal menjadi yang selanjutnya."[49]

Kesimpulan

Masyarakat Barat cenderung lebih bersemangat mengenangkan ancaman dari kaum Muslim daripada mengenang interaksi mereka yang positif. Kenangan terhadap konflik bertahan lebih kuat daripada kenangan atas persoalan perdagangan, pertukaran budaya dan tindakan toleransi. Kecuali masyarakat Sisilia sendiri, semua cendekiawan dan turis sudah melupakan Roger II, Raja Normandia di Sisilia. Padahal, halaman istana Roger II pernah menjadi tempat cendekiawan Muslim berkembang pesat selama era Tentara Salib. Eksistensi bersama warisan Andalusia (hidup berdampingan) digambarkan secara begitu berlebih-lebihan, jika bukan dikatakan penuh tipuan. [50] Meski demikian, Susana Martínez dari Universitas Evora di Portugal berharap warisan ini dapat memberikan solusi:

Kita perlu terus menceritakan ... kisah-kisah masyarakat biasa dan cara mereka berinteraksi, cara mereka berbagi cara hidup yang serupa. Kisah-kisah ini menjadi cara ampuh untuk mendekonstruksi stereotip dan prasangka yang mungkin kita miliki tentang orang lain. [51]

Saya mendukung upaya ini. Tetapi upaya memusatkan perhatian pada cara hidup bersama mempunya dampak emosional yang lebih kecil dibandingkan dengan mengingat kekalahan tragis dan kemenangan yang heroik. Memang, konfrontasi yang penuh permusuhan sepanjang "perbatasan tertua di dunia" tetap hidup. Sejarawan Raymond Ibrahim dengan gamblang merangkum mentalitas ini: "Barat dan Islam menjadi musuh bebuyutan sejak Islam lahir sekitar empat belas abad yang lalu."[52]

Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan terkait siapakah yang sebenarnya bersalah: siapakah penyerang/agresor utamanya? Norman Itzkowitz dari Universitas Princeton berpendapat bahwa Barat yang terutama bertanggung jawab: "Pengejaran tanpa akhir kaum Kristen supaya menang atas Islam sepanjang zaman telah meracuni atmosfer dan terus berlanjut hingga hari ini." [53] Lebih meyakinkan lagi, Bernard Lewis, yang juga dari Princeton, menemukan bahwa justru kaum Muslim yang pertama-tama mendorong terjadinya konflik:

selama kira-kira seribu tahun, sejak Islam datang pada abad ketujuh hingga pengepungan kedua Wina pada 1683, umat Kristen Eropa terus-menerus berada di bawah ancaman dari Islam. Ancamannya ganda, berupa penaklukan dan perpindahan agama.[54]]

Tinjauan sekilas tentang penyebaran umat Kristen dan Muslim pada 600 dan pada 1600 membuat kesimpulan itu tidak terbantahkan.

Langgeng dan teguhnya sikap itu memang luar biasa. Seperti dinyatakan Lewis, selama satu millennium kaum Muslim menghina Eropa. Dan sikap itu terus bertahan bahkan hingga era imperialisme Eropa. [55] Perasaan kaum Kristen tentang kaum Muslim pun nyaris persis kebalikannya. Mereka juga takut dan terus membenci kaum Muslim selama sekitar tahun 1700, kemudian mereda selama tiga abad berikutnya. Beberapa kalangan Eropa meninggalkan sikap lama itu sepenuhnya di belakang, tetapi banyak kalangan lain masih saja secara historis mempertahankan sikap bermusuhannya terhadap Islam. Dalam kata-kata cendekiawan Princeton lainnya, Charles Issawi, "Warisan masa lalu yang panjang dan menyedihkan masih ada pada kita. Dan, ia akan terus mewarnai gambar dan hubungan yang buruk antara Barat dan Dunia Islam untuk waktu yang lama pada masa mendatang."[56]

Daniel Pipes (DanielPipes.org, @DanielPipes) adalah Presiden Middle East Forum (Forum Timur Tengah).

Appendiks: Barat Menaklukkan kawasan-kawasan mayoritas Muslim Western, 1764-1919

1764 Bengali (Perusahaan Inggris East India Company) 1777 Balam-Bangan, Indonesia (Belanda) 1783 Krimea (Russia) 1786 Penang. Malaysia (Inggris) 1798 Mesir (Prancis) 1799 Suriah (Prancis) 1800 Bagian-bagian Malaysia (Inggris) 1801 Georgia (Russia) 1803–28 Azerbaijan (Russia) 1804 Armenia (Russia) 1808 Jawa Barat (Belanda) 1820 Bahrain; Qatar; Uni Emirat Arab (Inggris) 1830 Manchanagara, Indonesia (Belanda) 1830–46 Pantai Aljazair (Prancis) 1834–59 Kaukasus (Russia) 1839 Sumatra Tengah, Indonesia (Belanda), Aden, Yaman Selatan (Inggris) 1841 Sarawak (Sir James Brooke, orang Inggris) 1843 Sind, India (Inggris) 1849 Kashmir dan Punjab, India (Inggris), Bagian-bagian Guinea (Prancis) 1849–54 Lembah Syr Darya, Kazakhstan (Rusia) 1856 Oudh, India (Inggris) 1858 Seluruh India di bawah Mahkota Inggris 1859 Dagestan (Russia) 1859–60 Tetuan, Moroko (Spanyol) 1864 Cimkent, Kazakhstan (Rusia) 1866 Tashkent, Uzbekistan (Rusia) 1868 Bukhara, Uzbekistan (Rusia) 1872–1908 Aceh, Indonesia (Belanda) 1873 Khiva, Uzbekistan (Rusia) 1876 Khokand, Uzbekistan (Rusia), Socotra, Yaman Selatan (Inggris), Quetta, Pakistan (Inggris) 1878 Kars dan Ardahan, Turki (Rusia), Bulgaria (Rusia), Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, (Austria), Siprus (Inggris) |

1878–79 Khyber Pass, Pakistan (Inggris) 1881 Ashkhabad, Turkmenistan (Rusia) 1881-83 Tunisia (Prancis) 1882 Mesir (Inggris), Assab, Ethiopia (Italia) 1883-88 Lembah Atas Niger (Prancis) 1884 Somalia Utara (Inggris, Prancis), Merv, Turkmenistan (Rusia) 1885 Rumelia Timur (Bulgaria), Rio de Oro, Mauritania (Spanyol) 1885-89 Eritrea, Ethiopia (Italia) 1887 Harar (Ethiopia) 1887-96 Guinea (Prancis) 1888 Kalimantan Utara, Malaysia (Inggris) 1889-92 Somalia Selatan (Italia) 1890 Zanzibar, Tanzania (Inggris) 1891 Oman (Inggris)1892-93 Lembah bagian Bawah Niger (Prancis) 1893 Uganda (Inggris) 1896–98 Sudan Utana (Britain) 1898–1903 Nigeria Utara (Inggris) 1898–99 Niger Selatan (Prancis) 1899 Kuwait (Inggris) 1900–14 Aljazair Selatan (Prancis) 1903 Masedonia (Rusia dan Austria) 1906 Wadai, Chad (Prancis) 1908 Kreta (Yunani) 1909 Semenanjung Malaysia Utara (Inggris) 1911–28 Libya (Italia) 1912 Dodecanese (Italia), Sahara Barat (Spanyol) 1912-34 Moroko (Prancis dan Spanyol) 1913 Filipina Selatan (AS), Thrace Tengah (Bulgaria) 1914 Seluruh Malaysia (Inggris) 1917 Israel; Yordania (Inggris), Libanon; Suriah (Prancis) 1918 Bagian-bagian Turki (Italia, Yunani, Prancis) 1919 Irak (Inggris) |

[1] Untuk membaca rincian bagian pertama kajian ini, lihat Daniel Pipes, "'Godless Saracens Threatening Destruction': Premodern Christian Responses to Islam and Muslims," Middle East Quarterly, Winter 2021.

[2] Untuk membandingkan dua pertemuan ini ditambah dengan pertemuan ketiga pada 1956, lihat tulisan bertajuk "Three French Invasions of Egypt." Tulisan ini merupakan kutipan dari buku Daniel Pipes bertajuk In the Path of God: Islam and Political Power (New York: Basic Books, 1983), hal. 98-101.

[3] Lihat Appendiks rincian tahun demi tahun yang diambil dari ibid., hal. 102-03.

[4] Henry Dodwell, The Founder of Modern Egypt: A Study of Muhammad 'Ali (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1931), hal. 2.

[5] Sir Paul Rycaut, The History of the Present State of the Ottoman Empire (London: R. Clavell, J. Robinson dan A. Churchill, 1686), hal. 213.

[6] The Works of Sir William Jones, Lord Teignmouth, editor (London: John Stockdale dan John Walker, 1807), hal. 69.

[7] "Perjanjian Damai dan Persahabatan ditandatangani di Tripoli, 4 Nopember 1795 (3 Ramada I, A.H. 1211) dan di Aljazair, 3 Januari 1797 (4 Rajab, A.H. 1211), "dalam Treaties and Other International Acts of the United States of America, jilid 2, Hunter Miller, editor. (Washington: Government Printing Office, 1931), dokumen 1-40: 1776-1818.

[8] Thomas Carlyle, On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History (London: Chapman dan Hall, 1840).

[9] The Light (Vicksburg, Miss.), 24 Januari 1933.

[10] Peter Hughes, Eighteenth-century France and the East (London: Trustees of the Wallace Collection, 1981), hal. 13-14.

[11] Jacob S. Dorman, The Princess and the Prophet: The Secret History of Magic, Race, and Moorish Muslims in America (Boston: Beacon Press, 2020), hal. 52.

[12] L. Carl Brown, "Movies and the Middle East," Comparative Civilizations Review, jilid 13, No. 13, 1 Januari 1985.

[13] Desmond Stewart, The Arab World (New York: Time-Life Books, 1962), hal. 13.

[14] Bagian ini diambil dari tulisan Daniel Pipes bertajuk, "[The Islamist-Leftist] Allied Menace," National Review, 14 Juli 2008.

[15] The New York Times, 23 Januari 1979.

[16] Business Insider (New York), 2 Juli 2016.

[17] BBC News, 12 Juli 2004.

[18] Hugo Kugiya, "Audiences Small but Adoring: Kucinich undeterred by long-shot status," Newsday, 10 Februari 2004.

[19] Jemima Khan, "One day, I'll be a national treasure," The New Statesman (London), 25 April 2012.

[20] The Boston Globe, 20 Mei 2007.

[21] Ilich Ramírez Sánchez, L'islam révolutionnaire (Monaco: Éditions du Rocher, 2003).

[22] Douglas Davis, "United in hate," The Spectator, 20 Agustus 2005.

[23] Jean Baudrillard, La Guerre du Golfe n'a pas eu lieu (Paris: Galilée, 1991).

[24] Davis, "United in Hate."

[25] James Barr, "General Gouraud: 'Saladin, We're Back!' Did He Really Say It?" Syria Comment, University of Oklahoma, 27 Mei 2016.

[26] Far Eastern Economic Review, 25 Nopember 1972.

[27] Norman Daniel, Islam, Europe and Empire (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1966), hal. 482.

[28] Lothrop Stoddard, The New World of Islam (New York: Charles Scribner's Sons, 1921), hal. 355.

[29] Isaiah Bowman, The New World: Problems in Political Geography, edisi keempat (Yonkers, N.Y.: World Book, 1928), hal. 124.

[30] "Intelligence Review," Military Intelligence Div., War Dept., Washington, D.C., 14 Februari 1946, hal. 34.

[31] The New York Times, 6 Januari 1980.

[32] Ibid., 2 Januari 1978.

[33] Norman Daniel, Islam and the West: The Making of an Image (Edinburgh: The University Press, 1958), hal. 278.

[34] William Gladstone, Bulgarian Horrors and the Question of the East (New York and Montreal: Lovell, Adam, Wesson, and Co., 1876), hal. 10.

[35] Winston Churchill, The Story of the Malakand Field Force (London: Longman, 1898), hal. 40.

[36] Robert A. Morey, The Moon-god Allah in the Archeology of the Middle East (Las Vegas: Faith Defenders, 1994).

[37] "Geert Wilders: "In My Opinion, Islam Is Not a Religion," Gatestone Institute, 16 September 2017.

[38] The Telegraph (London), 5 Agustus 2018.

[39] Linda Blandford, Super-Wealth: The Secret Lives of the Oil Sheikhs (New York: William Morrow, 1977).

[40] USA Today, Nov. 21, 2001; The Guardian (London), 5 Maret 2020.

[41] Bernard Lewis, The Muslim Discovery of Europe (New York: Norton, 1982), hal. 482-3.

[42] Raymond Sokolov, "Mozart and the Muslims," The Wall Street Journal, 23 Januari 1991.

[43] Wilfred Cantwell Smith, Islam in Modern History (Princeton, N.J., and London: Princeton University Press and Oxford University Press, 1957), hal. 106.

[44] Charles Le Gai Eaton, Islam and the Destiny of Man, edisi pertama (Albany: State University of New York Press, 1985), hal. 18.

[45] Hichem Djaīt, L'Europe et l'Islam (Paris: Seuil, 1978), hal. 21.

[46] Le Nouvel Observateur, 24 Juni 1988.

[47] Daniel Pipes, "Anti-Islam & Anti-Islamism Trumps Islam in the West: Polls," DanielPipes.org, 24 Nopember 2013.

[48] Alan Jamieson, Faith and Sword: A Short History of Christian-Muslim Conflict (London: Reaktion Books, 2006), hal. 215.

[49] Giulio Meotti, "Europe: Destroyed by the West's Indifference?" Gatestone Institute, 19 Nopember 2017.

[50] Darío Fernández-Morera, The Myth of the Andalusian Paradise (Wilmington, Del.: ICI Books, 2016).

[51] Marta Vidal, "Portuguese Rediscovering Their Country's Muslim Past," Al-Jazeera, 10 Juni 2020.

[52] Raymond Ibrahim, Sword and Scimitar: Fourteen Centuries of War between Islam and the West (New York: Da Capo, 2018), hal. xvii.

[53] Norman Itzkowitz, "The Problem of Perceptions," dalam L. Carl Brown, editor, Imperial Legacy: The Ottoman Imprint on the Balkans and the Middle East (New York: Columbia University Press, 1996), hal. 34.

[54] Bernard Lewis, Islam and the West (New York: Oxford University Press, 1993), hal. 127.

[55] In Lewis, The Muslim Discovery of Europe.

[56] Charles Issawi, "The Change in the Western Perception of the Orient," in The Arab World's Legacy: Essays (Princeton, N.J.: Darwin Press, 1981), hal. 371.

Topik Terkait: Sejarah